最新・行政の動き

遺族補償年金 男女差解消を提言

厚労省労災研究会・中間報告

厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」は中間報告書をまとめ、遺族(補償)等年金における夫と妻の受給要件の差の解消などを提言しました。

現行の遺族(補償)等年金は、被災労働者の遺族である妻が年齢にかかわりなく受給できるのに対し、夫の場合は労働者である妻の死亡時に55歳以上か、一定の障害がある状態でなければ受給できません。中間報告書では、夫と妻の支給要件に差を設ける合理的理由を見出すことは困難と指摘し、要件の差を解消することが適当としました。差を解消する方法については、夫の要件を撤廃すべきとの意見が大半を占めたとしています。

労働災害が長期的に減少傾向にあるなかで存在意義が問われていたメリット制については、一定の災害防止効果があるうえ、事業主の負担の公平性の観点からも一定の意義が認められるとし、労災かくしを助長するといった懸念はあるものの、制度の意義を損なうほどの影響は確認できなったとして、「今後も存続させ、適切に運用することが適当」と結論付けました。

今後、提言内容について労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で議論を進めます。

ニュース

男性の育休取得40% 前年度から大幅上昇 雇用均等基本調査

厚生労働省がまとめた令和6年度雇用均等基本調査結果で、男性の育児休業取得率が初めて4割を超えたことが明らかになりました。4年10月1日~5年9月30日の1年間に子供が生まれた男性労働者の取得率を調べたもので、6年10月1日までに産後パパ育休を含め育休を開始した割合は前年度調査の30.1%から10ポイント以上増え、40.5%に達しました。

厚生労働省がまとめた令和6年度雇用均等基本調査結果で、男性の育児休業取得率が初めて4割を超えたことが明らかになりました。4年10月1日~5年9月30日の1年間に子供が生まれた男性労働者の取得率を調べたもので、6年10月1日までに産後パパ育休を含め育休を開始した割合は前年度調査の30.1%から10ポイント以上増え、40.5%に達しました。

育休を取得した男性のうち、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる産後パパ育休を取得した者は60.6%でした。有期契約で働く男性の育休取得率は33.2%で、前年度の26.9%より6.3ポイント上昇しました。

業種別に男性の取得率をみると、鉱業・採石業・砂利採取業(67.7%)や、金融業・保険業(63.6%)、学術研究・専門・技術サービス業(60.7%)で6割を超えました。一方、生活関連サービス・娯楽業(15.8%)や不動産業・物品賃貸業(19.9%)は2割未満と、業種間の差が大きい状態です。

隠れた課題を顕在化 中小向け自主点検票で 東京働き方改革センター

東京働き方改革推進支援センター(河田賢一センター長)は、中小企業が抱える潜在的な課題を見える化するため、自主点検票を独自に作成し、活用を呼び掛けています。法令遵守の状況や、働き方改革の実践状況を9項目で尋ねます。河田センター長は、「課題を発見するツールとして活用してほしいという思いで作成した。課題が明確になり、対応に分からないことがあればセンターを利用してほしい」と話します。

点検項目として、たとえば「労働条件通知書の明示事項の法改正に対応できていますか?」、「正規・非正規の間に、同一労働同一賃金の課題はありませんか?」などを設けました。同センターの事業案内リーフレットの裏面に掲載しています。

リーフレットは都内全区と全市に協力を仰ぎ、配布を進めています。労働基準監督署が行う集団指導や、センターの相談員(社労士)が講師を務めるセミナーなどの場でも配布を行っていきます。

運転者の採用倍増 完全週休2日制導入へ 名正運輸

愛知県を中心に関東・東海・関西エリアに拠点を持つ名正運輸㈱は、トラック運転者の完全週休2日制を実現し、各種手当による給与増を図ったことで、昨年度の採用人数が50人に上ったと明らかにしました。例年の20~30人から大幅に伸び、運転者の総数が300人を超えています。

新制度の適用は今年4月ですが、昨年から募集要項で予告し、採用人数の増加につなげたといいます。完全週休2日制の導入により、年間休日を96日から104日まで増やしています。

給与に関しては、全従業員の平均で10~15%アップしました。子育て世代への生活支援として、「家族手当」を新設。20歳以下の子どもを扶養する社員に対して、1人当たり月1万円を支給します。中堅・ベテラン層向けには「プロドライバー手当」を導入しました。勤続2年目から月1000円を支給。勤続年数に応じて上がっていき、10年目に上限の1万円まで高める仕組みとしています。

無事故だった場合に支給する「安全手当」や、非喫煙者と禁煙中の者に支給する「健康手当」なども増額しています。

同社は日給月給制で一部に歩合給を導入していますが、その割合を下げ、基本給を3000円から6000円に増額しました。同社の広報担当者によると、トラック運転者に完全週休2日制を導入する企業はまだ少なく、「しっかり休めて、安定した給与がもらえる」ことを魅力にしていく考えです。

企業へ講師を派遣 業種に応じた 日本語指南 宮城県・外国人活用

宮城県は、県内企業が受け入れている外国人材の長期的な活躍を促すため、日本語教育の事業を開始します。「企業ごとの特性や状況に応じた日本語能力を強化していくことが求められる」(同県国際政策課)として、企業に日本語講師を派遣するコースを設けます。

同コースは、職場で必要なやり取りに関する日本語能力向上を目標とします。業種や仕事内容など、企業に応じた専門的な日本語を指南します。

たとえば、製造業をはじめとした機械を扱う業種では、操作に必要な確認や上司への報告などを、日本語でできるようになることをめざします。支援対象の在留資格は、技能実習または特定技能1号。講座は11月以降の開講を予定しています。

長期就労が可能となる特定技能2号の取得を促すため、「特定技能2号評価試験」の対策に特化したオンライン講座のコースも設置する予定です。特定技能1号の外国人が、試験の問題文を理解し、解答するための知識を習得することを目的とするものです。

宮城労働局の外国人雇用状況届出の集計によると、昨年10月末現在における同県の特定技能外国人の数は1786人でした。前年比で62.4%増えており、全国の増加率(49.4%)を大きく上回っています。

監督指導動向

10現場が体制不備 熱中症対策で是正勧告 富山労働局

熱中症対策の体制不備で10現場に是正勧告――富山労働局は、7月の全国安全週間の取組みの一環として実施した建設現場への集中監督指導の結果を取りまとめました。立入り調査を行った160現場(279事業場)のうち、今年6月に施行された改正労働安全衛生規則に基づく熱中症対策についての違反が10現場(18事業場)でみられ、是正勧告を行っています。

熱中症対策の体制不備で10現場に是正勧告――富山労働局は、7月の全国安全週間の取組みの一環として実施した建設現場への集中監督指導の結果を取りまとめました。立入り調査を行った160現場(279事業場)のうち、今年6月に施行された改正労働安全衛生規則に基づく熱中症対策についての違反が10現場(18事業場)でみられ、是正勧告を行っています。

改正安衛則では、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者を把握した場合の連絡体制を整備するよう義務付けています。熱中症のおそれがある作業を行う際は、あらかじめ医療機関への搬送などの対応手順も定める必要があります。これらの内容は、関係者へ周知しなければなりません。

同労働局は、「連絡体制などを整えていた事業場は、改正安衛則の施行前から実施していたようだ。一方で、公布日から施行までの期間が短かったため、もともと対策していなかった事業場では対応が間に合っていない」と話しました。

送検

作業計画逸脱し足場倒壊で送検 会津労基署

福島・会津労働基準監督署は、コンクリート造の建物を解体する際、あらかじめ定めた作業計画どおりに作業しなかったとして、解体工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福島地検会津若松支部に書類送検しました。

同社は令和6年8月、重機2台を使用して建物の3階部分の柱を解体していたところ、解体部が建物外側へ落下し、外縁に設置していた高さ10メートル超の足場を倒壊させました。

同社が事前に定めていた作業計画では、柱も含め、建物を細かく砕いて解体するとしていました。実際は2台の重機のうち一方が柱を抑え、もう一方がハサミ状のアタッチメントで柱に切込みを入れた後、敷地側に引き倒す方法で解体していました。

調査

定着の効果実感 「賃上げ」は3割 介護労働実態調査

介護労働安定センターは「令和6年版介護労働実態調査」を行いました。職員の賃金水準を向上させた事業所の30.9%が、職場への定着に効果があったと回答しています。

調査では、合計20項目の定着対策を示したうえで、実際に効果のあったものを最大3項目選択してもらいました。「効果あり」の回答割合が最も高かったのは、「有給休暇等の各種休暇の取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり」(34.4%)でした。「人間関係が良好な職場づくり」(29.5%)なども高くなっています。調査は昨年10月に実施し、全国9044事業所から回答を得ました。

採用や職場定着・離職防止の方策の実施状況、効果があったもの(複数回答・効果があった割合 上位10項目)

| 項目 | 「行っている」 事業所 |

「行っている」事業所に占める「職場定着に効果があった」割合 |

| 有給休暇等の各種休暇の取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり | 6,710 | 34.4 |

| 賃金水準の向上 | 5,604 | 30.9 |

| 人間関係が良好な職場づくり | 6,465 | 29.5 |

| 本人の希望や人間関係などに配慮した配置・異動 | 5,065 | 23.6 |

| 仕事と育児や介護の両立支援 | 4,948 | 20.2 |

| 時間外労働の削減 | 5,092 | 16.4 |

| 託児所設置や保育費用支援等 | 573 | 15.4 |

| 職場内での仕事上のコミュニケーションの円滑化 | 6,190 | 14.1 |

| 介護ロボット・ICT機器等の導入、業務改善等により業務負担の軽減 | 2,403 | 8.9 |

| 能力や仕事ぶりを処遇に反映 | 4,418 | 7.9 |

実務に役立つQ&A

職業家庭両立推進者に適任? 法改正で業務任される

社内の育児介護関係の規程を見直していたところ、上司から「職業家庭両立推進者」を任せたいと言われました。規程を見直すうえで推進者は必要なのでしょうか。推進者の業務内容も教えてください。

育児介護休業規程も就業規則の一部ですから、規程を見直す際に意見聴取の手続き等を踏む必要があるとして、必要になるのは過半数代表者からの意見聴取です。仮に従業員代表として、職業家庭両立推進者を自動的に選任するとしたら問題があるでしょう。

推進者の主な業務として、妊娠出産の申出があった場合の意向確認や制度周知、雇用環境の整備等の措置等があり、育休等に関する就業規則等の作成も含みます(育介法29条)。ただし、推進者の選任は努力義務です。行政解釈では、「業務遂行に必要な知識、経験を有していると認められる者」(育介則77条)のうち、担当業務を自己の判断で責任をもって行える地位にある者を、1企業1人、自主的に選任させるとしています(令7・1・20雇均発0120第1号)。例として、本社人事労務担当部課長以上の者等が挙げられています(厚労省「育児・介護休業法のあらまし」)

身近な労働法の解説 ―情報機器作業における労働衛生管理①―

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令元・7・12基発0712第3号、令3・12・1基発1201第7号)では、事務所(事務所衛生基準規則1条1項に規定する事務所)における情報機器作業を行う環境の整備方法について、椅子の選び方を定めています。

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令元・7・12基発0712第3号、令3・12・1基発1201第7号)では、事務所(事務所衛生基準規則1条1項に規定する事務所)における情報機器作業を行う環境の整備方法について、椅子の選び方を定めています。

対象となる作業は、パソコン、タブレット、スマートフォン等の情報機器を用いた事務所作業で、主な作業として、データの入力・検索・照合、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行うものです。

また、一般正社員、パートタイマー、派遣労働者、臨時職員等の就業形態の区別なく、作業者が情報機器を使用する場合は、全て情報機器ガイドラインの対象としています。

1.椅子の要件

以下の要件を満たすものとしています。

・安定しており、かつ、容易に移動できること。

・床からの座面の高さは、作業者の体形に合わせて、適切な状態に調整できること。

・複数の作業者が交替で同一の椅子を使用する場合には、高さの調整が容易であり、調整中に座面が落下しない構造であること。

・適当な背もたれを有していること。また、背もたれは、傾きを調整できることが望ましい。

・必要に応じて適当な長さの肘掛けを有していること。

2.ガイドラインの解説

ガイドラインの解説では、次のように示しています。

・個人専用の椅子については、作業者の体形、好み等に合わせて適切に調整できるものがよい。

・複数の作業者が交替で同一の椅子を使用する場合は、作業者一人ひとりが自分の体形に合った高さに容易に調整できるよう、ワンタッチ式など調整が容易なものがよい。

・床からの座面の高さの調整範囲は、大部分の作業者の体形に合わせることができるよう、37cm~43cm程度の範囲で調整できることが望ましい。

ここでいう床から座面の高さとは、実際に座って、クッション材が2cm~3cm圧縮された状態の座面の高さのことである。市販されている椅子の座面高の表示は、クッション材が圧縮されていない外形表面の高さが一般的であるので注意を要する。

床から座面の高さの調整範囲は、広いほど、多くの作業者に適応できるが、あまりに広い調整範囲を有する椅子は大型になりがちで適当でないので、ここでは実用的な調整範囲を示した。椅子の調整範囲で調整できない場合については、フットレストの利用等必要に応じて対応することが望ましい。

3.テレワークを行う労働者に対する配慮事項

事業者が業務のために提供している作業場以外でテレワークを行う場合については、事務所則、安衛則および情報機器ガイドラインの衛生基準と同等の作業環境となるよう、テレワークを行う労働者に助言等を行うことが望ましいとしています。

今月の実務チェックポイント

育児休業期間中の社会保険料免除手続きについて

〇育児休業中に賞与が支給された場合

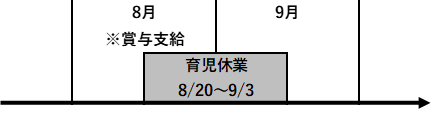

令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、賞与支給日の末日を含んだうえで、連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

例えば8月に賞与を支給した場合、8/31を含み1カ月以上の育児休業を取得した場合免除になります。

月にかかる社会保険料の免除とは考え方が異なりますので、混同しないよう注意しましょう。

例)賞与支給日が8月中で9/3が育児休業終了日の場合

8月末日は育児休業期間中ですが、賞与支給日の末日である(8/31)を含む連続した育児休業が暦日で1カ月超にならないため、この場合は8月に支給された賞与の社会保険料は免除になりません。

〇育児休業の延長について

雇用保険の給付である育児休業給付金については、原則通り養育している子が1歳になった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされるため)までです。

子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。また、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6カ月または2歳となった日の前日まで受給できる場合があります。

保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為のため、令和7年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申込みをしていることをハローワークで確認しています。

では、復帰予定だったが急病等で復帰日が遅くなったときや、正当な理由はないが、申込みを失念していた等何らかの理由で育児休業中に保育園等への申込みを行っていなかったが、職場復帰することを前提に事業主が休業を認めた場合の手続きは、どうなるのでしょうか。

雇用保険の給付は終了しますが、実際に復帰する日までの間の期間が月末を含む場合は、延長手続きをすることで子が3歳に達するまで、社会保険料が免除されることがあります。

助成金情報

両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)

不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた中小企業に助成するものです。

・不妊治療:不妊治療と仕事の両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。

・女性の健康課題対応(月経):月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。

・女性の健康課題対応(更年期):更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合に支給する。

- 不妊治療とは、妊娠を希望しても一定期間妊娠をしない男女労働者が妊娠を希望して行う医学的治療をいう。不妊治療のための検査および不妊の原因となる疾患にかかる治療を含むものとする。

- 更年期症状とは、更年期に現れる様々な症状(※)の中で他の疾患に起因しないものをいう。

※ほてり、のぼせ、発汗、動悸、頭痛、関節痛、冷え、疲れやすさなどの身体症状および気分の落ち込み、意欲低下、イライラ、不眠などの精神症状

- 更年期障害とは、更年期症状により日常生活に支障を来す状態を指す。なお、男性の更年期障害については、概ね40歳以降に男性ホルモン(テストステロン)の減少により、女性の更年期障害と類似した症状を呈するが、病態が複雑で、まだ十分に解明されていない。

【支給額】

| 支給額 | |

| 不妊治療 | 30万円 |

| 女性の健康課題対応(月経) | 30万円 |

| 女性の健康課題対応(更年期) | 30万円 |

【支給要件】

1.不妊治療のための両立支援制度、月経に起因する症状への対応のための支援制度、更年期における心身の不調への対応のための支援制度について、各制度および制度利用の手続や賃金の取扱い等を労働協約または就業規則に規定し、規定する範囲内で運用していること。また、各制度について、労働者に周知していること。

2.労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任していること

3.対象労働者について、不妊治療のための両立支援制度、月経に起因する症状への対応のための支援制度、更年期における心身の不調への対応のための支援制度のうち、いずれかの制度または各制度を組み合わせて、当該制度利用開始日から1年以内に合計して5日(回)以上利用させたこと。

4.対象労働者について、制度利用開始日から申請日において、雇用保険被保険者として雇用していること。

【申請手続き】

申請期間は、対象労働者の各制度利用期間が合計5日(回)を経過する日の翌日から2カ月以内

*制度の詳細は厚生労働省HP両立支援等助成金のご案内等をご参照ください。

今月の業務スケジュール

| 労務・経理 | 慣例・ 行事 |

| ●8月分の社会保険料の納付

●8月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付 ●固定資産税(都市計画税)(第2期分)の納付

|

●防災訓練

●健康増進普及月間 ●障害者雇用支援月間 |