最新・行政の動き

障害児介護を明記 育介法の通達改正し 厚労省

厚生労働省はこのほど、新たな「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を策定し、育児・介護休業法に関する通達を改正しました。通達では、労働者の申出により取得可能な介護休業に関連し、要件となる「対象家族の介護」の範囲に、障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含むことを明確化しました。ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上の必要な便宜を供与する場合は含みません。

通達には新たな判断基準を掲載しました。同基準は介護休業について、障害児・者や医療的ケア児・者も含め、常時介護を必要とする者を介護するための休業と定義。「常時介護」に関するチェック項目には「外出すると戻れないことや、危険回避ができないことがある」、「周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れなど日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題がある」などを盛り込みました。

項目に関する要件を満たし、その状態が継続すると認められる場合、または、介護保険制度の要介護状態区分が「要介護2」以上の場合、常時介護を必要とする状態に該当するとしました。

改正通達と新たな判断基準は、4月1日から適用されます。

ニュース

熱中症対策を義務化へ 報告体制整え重篤化防ぐ 厚労省

厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、作業場所での熱中症の早期発見や重篤化を防ぐための対策を事業者に罰則付きで義務付ける考えです。熱中症による死亡災害の多くで初期症状の放置や対応の遅れがみられることから、重篤化させないための対策が必要と判断しました。公布は今年4月上旬、施行は6月1日を予定しています。

改正安衛則では、熱中症による健康障害が発生する恐れのある作業を行わせるときは、作業従事者に熱中症の自覚症状がある場合や、熱中症の恐れがある作業従事者をみつけた場合にその旨を報告させるための体制を整備し、関係者に周知しなければならないものとします。

さらに、作業中止、身体冷却、医療機関への搬送など熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置の内容およびその実施手順をあらかじめ定め、関係者に周知するよう義務付けます。

物流効率化努力義務 履行の「判断基準」を公布

4月から全荷主対象 国交省

国土交通省は、4月から順次施行となる改正物流効率化法で全荷主に課される物流効率化に向けた取組みの努力義務について、内容を示した「判断基準」省令を公布しました。

国土交通省は、4月から順次施行となる改正物流効率化法で全荷主に課される物流効率化に向けた取組みの努力義務について、内容を示した「判断基準」省令を公布しました。

省令では、全荷主は①積載効率の向上、②荷待ち時間の短縮、③荷役時間等の短縮の3つに取り組むべきとしました。

①の積載効率の向上では、適切なリードタイムの確保や荷主間の連携、配車システムの導入を通じた配車・運行計画の最適化、社内の関係部門の連携促進などを具体的な措置として挙げました。

②の荷待ち時間の短縮に向けては、トラック予約受付システムの導入や早期発注による貨物の受渡し日時の分散などに取り組むべきとしました。同受付システムについては、単に導入するだけでは不十分で、現場の実態を踏まえ、実際の荷待ち時間が短縮するよう効果的に活用すべきとしています。

③の荷役時間等の短縮では、縦横1.1メートルの標準仕様パレットの使用や検査機械の導入、フォークリフトまたは荷役人員の適切な配置などを示しました。これらの取組みの実効性を確保するため、責任者の選任や研修の実施をはじめとした体制整備、取組みの効果測定などの措置も講じるものとされています。

副業は月35時間まで 通算で上限規制超過防ぐ 大光銀行

㈱大光銀行(新潟県長岡市)は3月から、私傷病休職者などを除く全職員に対し、他社に雇用される形も含めて、副業を認めます。副業先での労働時間については、36協定で時間外労働の延長時間を月45時間と定めていることを踏まえ、「月35時間」を上限としました。通算して月80時間以内に収まるようにすることで、上限規制を超える時間外労働の発生を防ぎます。

労働時間の管理方法は、厚生労働省の「管理モデル」を採用しました。副業先での時間外労働に時間制限があること、所定労働時間内であっても、割増賃金の支払いが必要であることについては、職員から副業先に伝えてもらいます。副業開始に当たっては、人事部長の許可が必要となります。

副業として想定しているのは、中学校の部活の顧問などの地域貢献活動や家業、役員就任など。副業を認める背景には「定年を迎えるシニア社員にセカンドキャリアを探してほしい」(同行人事担当者)との狙いもあります。

女性活躍・新事業 金銭的支援を創設・拡充 福島県

福島県は2025年度、女性活躍推進を重点施策と位置付け、企業に対する補助金や奨励金を創設・拡充します。

福島県は2025年度、女性活躍推進を重点施策と位置付け、企業に対する補助金や奨励金を創設・拡充します。

子育て支援に関する「くるみん」や女性活躍推進の状況が優良な企業を認定する「えるぼし」など国の認証を受けるために、社会保険労務士に相談した場合、新たな補助金として相談1回当たり1万5000円を最大5回まで支給します。

ほかにも、従来設けていた奨励金に新たな4メニュー「介護短時間勤務」「男性の育児短時間勤務」「初の男性育休取得」「初の女性管理職登用」を追加し、取組み内容に応じて、10万~30万円を交付します。

健康経営促進の観点から、新しい奨励金も創設します。乳がんといった女性特有の健康課題に対する取組みなど、働きやすい職場づくりを進める企業を対象とする予定です。

内堀雅雄知事は記者会見で、「『うちの企業は、こうやって女性の採用に力を入れ、より働きやすい職場づくりのためにこんなことをやっていて、県の後押しももらっています』ということをPRできる」と話し、同県事業の活用を促しています。

送検

102時間残業させ送検 社労士が助言も改善せず 大阪南労基署

大阪南労働基準監督署は、労働者2人に36協定を超える違法な時間外労働を行わせたとして、めっき業者と同社代表取締役および取締役の計1社2人を労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反などの疑いで大阪地検に書類送検しました。時間外労働は最長の者で月102時間に及びます。同社の顧問社会保険労務士が労働時間削減に向けた助言をしていましたが、同社は改善しないまま長時間労働を常態化させていました。

同社は令和4年10月から1年間、製造作業に従事する労働者2人に対し、違法な時間外労働を行わせた疑い。36協定は、月45時間、年360時間で締結していました。

同労基署は3年に同社へ定期監督に入り、是正勧告をしていました。勧告後、顧問社労士が変形労働時間制の導入などによる時間外労働の削減を提案しましたが、同社は生産量を重視して是正しませんでした。

同労基署は、「立件対象とした労働者以外にも、多数の労働者に違法な時間外労働を行わせていた」と話しています。

監督指導動向

墜落防止へ点検票作成 滑止めある覆いを 相模原労基署

神奈川・相模原労働基準監督署は、昨年12月の建設業を対象とした集中パトロールで、実際に指導した事案を踏まえた安全チェックリストを作成しました。墜落の恐れがある開口部に覆いを設けているものの、足で動かせるような不十分な状態だった現場を確認したことから、「床面の開口部には、裏面にズレ止めのある覆いを設ける」など10項目を設けています。

チェックリストは、重篤な災害につながりやすい墜落・転落を防止する措置を促す項目を中心に設けました。「高さ2メートル以上の開口部等には囲い、手すり、覆いを設ける」、「移動はしごは転位を防止する措置を講じる」などを求めています。

12月に指導した現場では、他の作業のために一時的に手すりなどの墜落防止措置を外した後、そのままにしていたケースなどがみられました。同労基署の担当者は、「工事関係者が集まる場などの機会をとらえて、リスト活用を促していく」と話しています。

調査

「計画策定」は低調 東京労働局・メンタルヘルス自主点検

東京労働局は、昨年9~10月に行ったメンタルヘルス対策の自主点検の結果をまとめました。何らかの対策に取り組んでいる事業場の割合は91.7%に上りました。同労働局が第14次労働災害防止計画で掲げる指標(8割)を上回っています。一方、取組み内容のうち、最も低かったのは「『心の健康づくり計画』の策定」で、4割弱に留まりました。

最も多かった取組み内容は「メンタルヘルス不調者の相談体制の整備」で、83.8%でした。「ストレスチェックの実施」が74.3%、「医療機関等へ取り次ぐ体制の整備」が73.9%で続いています。

メンタルヘルス対策に関する取組み内容

心の健康づくり計画は、メンタルヘルスケアが継続的かつ計画的に行われるようにするため、厚生労働省が「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」で策定を勧めているもの。同労働局健康課は、「対策を行き当たりばったりにやるだけでなく、計画的にかつ継続的にやってほしい。計画の策定促進は検討課題」と話しています。

実務に役立つQ&A

「教習所経由」は通勤? 逸脱中断に該当するか

![]() 当社の従業員が、これから自動車免許を取得しようか検討しています。終業後に自動車教習所へ行って、そこから帰宅する途中にケガをしたら通勤災害になるのでしょうか。

当社の従業員が、これから自動車免許を取得しようか検討しています。終業後に自動車教習所へ行って、そこから帰宅する途中にケガをしたら通勤災害になるのでしょうか。

![]() 就業の場所と住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行った際に負傷等した場合、通勤災害と認められます(労災法7条)。通勤途中に経路を逸脱・中断すると、その後の移動は通勤とは認められません。ただし、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行うための最小限度である場合、逸脱・中断の間を除いて、通勤となります。

就業の場所と住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行った際に負傷等した場合、通勤災害と認められます(労災法7条)。通勤途中に経路を逸脱・中断すると、その後の移動は通勤とは認められません。ただし、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為でやむを得ない事由により行うための最小限度である場合、逸脱・中断の間を除いて、通勤となります。

日常生活上必要な行為(労災則8条)の中に、各種学校における教育が含まれています。就業期間が1年以上で、課程の内容が一般的に職業に必要な技術であれば該当すると解されていますが(平18・3・31基発0331042号)、この対象から自動車教習所やいわゆる予備校の課程は除かれています。なお、免許取得を業務として命じた場合はこの限りではありません。本来業務を行う場所以外も就業場所に当たる可能性があります(前掲通達)。

身近な労働法の解説 ―強制貯金の禁止―

労基法18条1項では、「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」と定め、強制貯蓄が禁止されています。

1. 強制貯蓄の禁止とは

強制貯蓄制度は、使用者が、労働者に対して賃金の全部または一部を強制的に貯蓄させて管理するものです。このような制度の下では、労働者の身分的拘束や財産の搾取につながるほか、企業状況により貯蓄金の労働者への払い出しができなくなるケースが起こり得ます。こうしたことから、労基法18条1項において強制貯蓄を全面的に禁止しています。

なお、任意の貯蓄金管理については、一定の条件の下で認められます(同条2~7項)。

2. 条文解説

「労働契約に附随して」とは、雇入れの条件として、または雇入れ後の雇用継続の条件とすることをいいます。

「貯蓄の契約をさせ」とは、労働者に社内預金をさせたり、使用者の指定する金融機関(銀行、郵便局、保険会社等)などに預貯金させる契約をすることです。

「貯蓄金を管理する契約」は、「社内預金契約」と「通帳保管契約」の2つがあります。社内預金は、使用者が労働者の預金を自ら管理するもの、通帳保管は、使用者が労働者名義の金融機関口座等の通帳・印鑑を管理するものです。

労基法18条1項では、労働契約に附随した契約として、貯蓄をさせたり貯蓄金を管理することを禁止していますが、同条2項以下において、労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する任意の社内預金については、以下のような規制の下で認めています。

- 労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る(2項)

- 貯蓄金管理規程を定め、周知する(3項)

- 厚生労働省令で定める利率以上の利子をつける(4項)

- 労働者が返還を求めたときは遅滞なく返還する(5項)

- 5項の規定違反の場合で、預貯金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、使用者は労働基準監督署による中止命令を受けることがある(6項)

- 6項の中止命令を受けた使用者は、遅滞なく預貯金を労働者に返還する(7項)

- 保全措置を講じる(賃確法3条)

- 預金管理状況を労働基準監督署に報告する(労基則57条3項)

その他、「社内預金制度の運用について」(昭52・1・7 基発4号)が参考になります。

3.本条違反

労基法18条1項に違反した場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(労基法119条1項)。また、同条7項に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられます(労基法120条1項)。

今月の実務チェックポイント

遡及して固定的賃金が昇給されたとき

前回、被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに行う随時改定について説明しましたが、今回は随時改定の再確認と遡及して昇給し、固定的賃金に変動があった場合について解説します。

・随時改定

前回、次の3つの条件を全て満たす場合に行うと説明しました。

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。

(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

※随時改定には該当しないケース

(1)固定的賃金は上がったが、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合

(2)固定的賃金は下がったが、変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

では、遡及して、昇給がされた場合はどうなるのでしょう。

さかのぼって昇給があり、昇給差額が支給された場合は、その差額が支給された月を「固定的賃金に変動があった月」とし、引き続く3カ月で随時改定に該当するかを確認します。ただし、さかのぼって昇給した差額分は除外して計算することになります。

・定時決定との関係

4月から6月の報酬月額を基に、毎年9月に標準報酬月額の改定が行われます(定時決定といいます)が、定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、月額変更届(随時改定)の提出が必要です。

6月までに随時改定によって決定された標準報酬月額は、再び随時改定がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。

また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

助成金情報

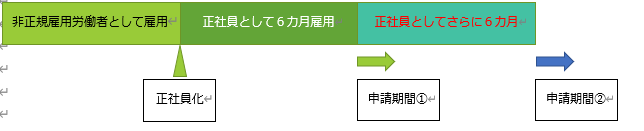

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等(派遣労働者の直接雇用含む)した場合も正規労働者へ転換したものとみなします。

【支給額】(※令和7年4月以降一部見直し予定)

| 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 | |

| 中小企業 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(20万円×2期) |

| 大企業 | 60万円(30蔓延×2期) | 30万円(15万円×2期) |

1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く)

図:キャリアアップ助成金を活用して正社員化する場合

正規雇用が継続していた場合、2期目の支給申請ができるようになりました。

【加算額】1人当たりの加算額は以下のとおり

| 措置内容 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 |

| ①派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用 | 28万5000円 | |

| ②対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父 | 9万5000円 | 4万7500円 |

| ③人材開発助成金の訓練終了後に正社員化 (自発的職業能力開発訓練または定額制訓練以外の訓練修了後) |

9万5000円 | 4万75000円 |

| (自発的職業能力開発訓練または定額制訓練修了後) | 11万円 | 5万5000円 |

| ④正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回) | 20万円(大企業15万円) | |

| ⑤多様な正社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回) | 40万円(大企業30万円) | |

【転換(直接雇用)制度に関する注意点】

・転換の手続き、要件、転換または採用時期(面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件〈勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいう〉および転換または採用時期が明示されているもの)を必ず規定する必要があります(口頭による明示では認められません)。

・就業規則等において、正社員の区分や職種、賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、所定労働時間等の労働条件の明記がないまたは曖昧な場合等、「正社員待遇」が確認できない場合は、支給対象とならない場合もあります。

・転換制度に規定したものと異なる手続き、要件、実施時期等で転換した場合や転換の手続き等が就業規則の施行日より前に実施されている場合には支給対象外となります。

※ 制度の詳細は厚生労働省HP「非正規雇用の労働者を雇用する事業主の方へ・キャリアアップ助成金」をご参照ください。

今月の業務スケジュール

| 労務・経理 | 慣例・行事 |

| ・3月分の社会保険料の納付

・3月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付 ・労働者死傷病報告の提出(休業4日未満の労働災害等、1~3月分) ・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出 |

・新入社員入社式、入社手続き、歓迎会

・新入社員の社内研修および配属の実施 ・ゴールデンウイーク休暇中の社内体制確立・対外広報 |