最新・行政の動き

労働時間延長へ新コース 「130万円の壁」に対応

キャリアアップ助成金

厚生労働省は7月1日、「年収130万円の壁」によるパートなどの働き控えの解消に向けた対策として、キャリアアップ助成金に「短時間労働者労働時間延長支援コース」を創設しました。令和8年3月末までの時限措置である社会保険適用時処遇改善コースの労働時間延長メニューの要件や助成額を見直し、同コースに加えて新設したものです。

社会保険適用時処遇改善コースが「年収106万円の壁」への対応として設けられているのに対し、新コースでは年収130万円程度で働く労働者の社会保険加入時に手取りを減らさないようにする事業主の取組みを支援します。既存コースの労働時間延長メニューに比べて、1人当たりの助成額を手厚くしました。労働者が社会保険の適用を受ける際、所定労働時間を週5時間以上延長させるなどの取組みを行った事業主に対し、2年間で労働者1人当たり最大75万円を支援します。

新コースは、今年7月1日以降、労働時間を延長して新たに社会保険の適用となった労働者または、社会保険適用後に労働時間を延長した労働者を対象とします。

新コースを利用するには、事前にキャリアアップ計画書を作成・提出したうえで、労働時間延長などを6カ月間継続し、その後2カ月以内に支給申請する必要があります。社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」または「併用メニュー」に基づく労働時間延長などを進めた場合であっても、支給決定前であれば新コースに切り替えて申請できます。

ニュース

SNSの対応加える 職場情報提供手引を改訂 厚労省

厚生労働省は、企業が求職者に対して働き方などの職場情報を提供する際の留意点をまとめた「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を改訂しました。インターネットやSNSで募集する際の開示・提供事項に関する記述を追加。いわゆる闇バイトなど犯罪実行者の募集との誤解を生じさせないよう、募集者の氏名(名称)、住所、連絡先、業務内容、就業場所、賃金を記載する必要があるとしています。

手引では、求職者に正確な情報を提供する観点から、定義があいまいな情報のほか、長期間更新されていない情報や、利用実績が明らかでない制度の情報を見直す必要があると指摘しています。

改訂版ではさらに、職業安定法において、労働者を募集する際に求人情報や自社に関する情報の的確な表示が義務付けられ、虚偽の表示または誤解を生じさせるような記載が禁止されている点を明記しました。

15年後見据えた人事施策検討

大企業交えて話合い 関東経産局・地域の人事部

経済産業省関東経済産業局は、専任の人事担当者がいない中小企業向けに、自治体や金融機関らと協力して支援を展開する「地域の人事部」について、長期的な支援継続・強化をめざし、新事業を開始します。

生成AIの発展や非中央集権化など、2040年に企業が直面し得る経済状況や社会課題を議論する「未来創造ワークショップ」を3回開催。地域の人事部、大企業、地場の中小企業の3者が参加し、課題解決に向けて、「地域の人事部が行う人事施策は何が必要か」を話し合います。

同経産局は、ワークショップで議論する課題の一例として、「生成AIがより主流になり、中小企業も活用が迫られる状況」を挙げます。AIを活用できる人材育成のため、地域の人事部では何ができるかを検討します。

ワークショップでは、地域の人事部が来年度から実際にどのような取組みを講じていくかまで議論します。同経産局産業人材政策課は、「通常は世の中が変わってから自分たちも変わるという受け身になりがち。ワークショップでは、未来のことを話し合ったうえで、実際に来年からそれに向かって踏み出すような第一歩の施策を作ってもらう」と話しています。ワークショップの結果は成果報告会を開き、横展開を図ります。

受診体制整備で支給 がん検診促進へ奨励金 徳島県

徳島県は、がん検診を受けやすい職場環境の整備に取り組む企業への奨励金制度を創設しました。受診費用を負担する社内制度などを導入したうえで従業員にがん検診を受けさせた場合、受診者1人につき5000円、1事業者当たり最大25万円を支給します。申請は、9月中旬から受け付けます。

徳島県は、がん検診を受けやすい職場環境の整備に取り組む企業への奨励金制度を創設しました。受診費用を負担する社内制度などを導入したうえで従業員にがん検診を受けさせた場合、受診者1人につき5000円、1事業者当たり最大25万円を支給します。申請は、9月中旬から受け付けます。

対象となる取組みは、①従業員1人当たりの検査費用を1000円以上負担、②定期健康診断の項目にがん検診を追加し、費用を全額負担、③検査のための特別有給休暇または勤務扱いとする制度の新設の3つ。①~③のいずれか1つ以上を実施して、従業員に胃がんや肺がん、大腸がんなどに関する検診を今年7~12月末に受けさせることを要件とします。

同県では、がん検診の受診率が低い現状にあります。とくに大腸がん検診の受診率は40.5%に留まり、全国での順位は41位となっています。同県は、忙しさを理由に受けない人が多いとして、事業者による体制整備を後押ししていきます。

中途入社の研修充実 採用増で早期適応促す 日鉄物産

日鉄物産㈱は、中途入社者の増加に伴い、業務や企業文化に早期に適応してもらうため、研修を充実させています。新卒の入社研修に組み入れている社内制度や業務遂行体制などの説明会を毎月実施するほか、その後の研修の回数も年2回から4回に増やしました。中途入社者間の横のつながりを形成するため、グループワークや懇親会も実施しています。

同社は海外展開を促進するなか、海外案件の取扱い経験が豊富な法務担当者や、海外営業・貿易業務経験者の中途採用を強化しています。2023年度と24年度にそれぞれ49人を中途採用しており、全体の採用人数の4~5割を中途採用が占めています。中途採用者の年齢層は20歳代後半~30歳代後半がボリュームゾーンで、早期に戦力化していきたい考えです。

監督指導動向

40歳から転倒対策を 身体能力低下の情報紹介 東京労働局リーフレット

東京労働局は、管内で昨年発生した休業4日以上の労働災害の約3割を占める転倒災害の防止に向けて、加齢による身体機能の低下に関する情報をまとめたリーフレットを作成しました。40歳代の2割が、加齢に伴う身体能力の低下により健康障害を起こしやすい「フレイル」状態であるデータを紹介しました。40歳代といった若い時期からでも、転倒防止に向け、筋力トレーニングやストレッチが必要としています。

東京労働局は、管内で昨年発生した休業4日以上の労働災害の約3割を占める転倒災害の防止に向けて、加齢による身体機能の低下に関する情報をまとめたリーフレットを作成しました。40歳代の2割が、加齢に伴う身体能力の低下により健康障害を起こしやすい「フレイル」状態であるデータを紹介しました。40歳代といった若い時期からでも、転倒防止に向け、筋力トレーニングやストレッチが必要としています。

50歳代後半では、20歳代前半よりも身体機能が大きく衰えることを示しました。転びやすさに直結する「平衡機能」は、20歳代前半を100%としたとき、50歳代後半で48%にまで落ち込むといいます。

昨年に発生した30~40歳代の転倒事例も紹介しまし。たとえば食料品製造業の44歳の労働者は、食品バットを持ち歩いているとき、濡れている床に気付かず滑って転倒し、休業見込み1カ月を要するケガを負っています。

同労働局安全課は、「年齢とともに、少しずつ身体機能は衰えていく。40歳代から、適度な運動や栄養バランス、休養を心掛けてほしい」と話しています。

リーフに併せて、特設サイトも公開しました。対策に役立つ、運動や食事バランスに関するリンクをまとめています。

送検

無効な36協定下で残業させ送検 岩国労基署

山口・岩国労働基準監督署は、有効な36協定を届け出ることなく、外国人技能実習生に時間外労働を行わせたとして、プラスチック製品製造業者と同社課長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで山口地検岩国支部に書類送検しました。

同社は令和5年1月、製品の箱詰めなどの作業に従事していた技能実習生12人に対し、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせた疑い。時間外労働は最長の者で月89時間に上っていました。

同労基署によると、同社は月79時間を限度とする特別条項付き“36協定”を締結していましたが、その際、人事担当者が一方的に選んだ労働者に、過半数代表者として署名を行わせていました。過半数代表者が民主的な手続きを経て選出されておらず、協定無効と判断しています。

調査

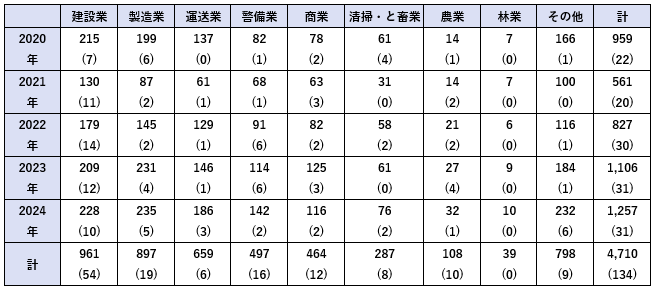

職場における熱中症による死傷災害の発生状況 厚労省

厚労省は2024年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況を公表しました。熱中症による休業4日以上の業務上疾病者数は1257人で、統計を取り始めた2005年以降最多となりました。うち死亡者数は31人となり、死亡災害の統計を開始した1989年以降、2番目に多くなりました。

熱中症による死傷者数の業種別の状況(2020~2024年) (人)

※ ( )内の数値は死亡者数で内数

※ ( )内の数値は死亡者数で内数

時間帯別にみると、午前中が430人、17時台が99人、18時台以降が115人でした。全体に占める割合は、順に34.2%、7.9%、9.1%。午前中や、気温が下がった17時台以降でも発生している状況がうかがえます。17時台や18時台以降での死亡者は計6人となり、「日中には重篤な症状はみられなかったにもかかわらず、作業終了後や帰宅後に体調が悪化した事案が含まれる」と分析しています。

実務に役立つQ&A

残業時間数は必要? 労働条件通知書に記載

アルバイトに残業を命じようとしたところ、労働条件を通知した際に明示した時間数を超えるおそれが出てきました。ふと疑問に思ったのですが、正社員の採用時には時間数を明示していなかった気がします。アルバイトには明示が必要なのでしょうか。

アルバイトに残業を命じようとしたところ、労働条件を通知した際に明示した時間数を超えるおそれが出てきました。ふと疑問に思ったのですが、正社員の採用時には時間数を明示していなかった気がします。アルバイトには明示が必要なのでしょうか。

短時間労働者や期間の定めのある労働者に明示すべき労働条件は、いわゆる通常の労働者と基本的に相違ありません。ただし、労基法15条に基づく事項以外に、昇給や退職手当、賞与の有無のほか、相談窓口の明示が必要です。共通の明示事項に、所定労働時間を超える労働の有無(労基則5条)があります。アルバイトらに対し、事業主はできるだけ所定労働時間を超えないよう努める必要があり(平19・10・1厚労省告示326号)、労働条件のモデル通知書には所定外労働の時間数を書く欄が設けられています。なお、記載要領では、時間数は、労基法により義務付けられた事項ではないとしています。就業規則と異なる労働条件を合意していた部分は、合意が優先するとする労契法7条のただし書きにも留意が必要でしょう。

身近な労働法の解説 ―事務所衛生基準~清潔・休養等―

事務所衛生基準規則では、事務所その他の作業場における労働者の清潔保持等のために事業者が講ずべき措置等として、「事務室の環境管理」「清潔」「休養」等に関して定めています。

事務所衛生基準規則では、事務所その他の作業場における労働者の清潔保持等のために事業者が講ずべき措置等として、「事務室の環境管理」「清潔」「休養」等に関して定めています。

1. 事務所の環境管理「騒音」

11条では、「室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない」としています。

12条では、「タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、5台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、遮音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない」としています。

2. 清潔「給水」

13条では、「事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない」としています。水道水以外の給水設備においては、水質基準が定められています。

3. 清潔「清掃等の実施」

15条では、事業者は「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと」としています。

また、ねずみ、昆虫等による被害の状況について、6カ月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、調査結果に基づくこれらの発生防止措置を講ずることを求めています。

4.休養「休憩の設備」

19条では、「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない」とし、通達(令3・12・1 基発1201第1号)では、「事業場ごとに、休憩の設備の広さや、各事業場のニーズに基づく休憩設備内に備えるべき設備については、衛生委員会等で調査審議、検討等を行い、その結果に基づいて設置することが望ましいこと」としています。

5.休養「休養室等」

21条では休養室等について、一定規模(常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用)の事業者は、「労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」と定めています。なお、通達(同上)では、「休養室又は休養所は、事業場において病弱者、生理日の女性等に使用させることを趣旨として設けられるものであり、長時間の休養等が必要な者については、速やかに医療機関に搬送する又は帰宅させることが基本であることから、専用設備として設けなくとも、随時利用が可能となる機能を確保することで足りるものであること」としており、加えて、臥床することを想定していることから、プライバシー確保の配慮が重要としています。

今月の実務チェックポイント

2025年5月26日施行 戸籍の振り仮名表記始まる

令和7年1月号にてお知らせした戸籍の振り仮名表記について、令和7年5月26日から各自に通知が開始されることになっていますが、送付時期は自治体によって異なります。

令和7年1月号にてお知らせした戸籍の振り仮名表記について、令和7年5月26日から各自に通知が開始されることになっていますが、送付時期は自治体によって異なります。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に改正法が施行されています。

【確認しましょう】

今回の通知により、振り仮名に相違がある場合は、令和8年5月25日までに必ず訂正が必要になります。正しい場合は届出をしなくても、通知に記載の振り仮名が戸籍に登録されます。

注意:他の行政手続(年金やパスポート)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認しましょう。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

市町村長(市区町村の窓口)に届出をしますが、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。ログイン時にはマイナンバーカードと「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)が必要です。

読み取りにはマイナンバーカードと「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)が必要です。詳細は法務省ホームページでご確認下さい。

【詐欺に注意】

「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。法務省や市区町村が金銭を支払うように要求することはありません。

また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信されることもありません。そのようなメールを受信した場合は、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けて下さい。

助成金情報

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

【支給対象】

対象者 事業主:雇用保険適用事業所の事業主

労働者:雇用保険被保険者

訓練 ①人材育成訓練 :10時間以上のOFF-JTによる訓練

②認定実習併用職業訓練:新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

③有期実習型訓練 :有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練

【助成率・助成額】 ( )内は中小事業主以外の助成率・助成額

| 支給対象となる訓練 | 経費助成率 | 賃金助成額 | OJT実施助成額 | ||||

| 通常分 | 賃金要件・資格等 手当要件を満たす場合※1 |

通常分 | 賃金要件・資格等手当要件を満たす場合注1 | 通常分 | 賃金要件・資格等手当要件を満たす場合※1 | ||

| ①人材育成訓練 | 正規雇用労働者等 | 45%(30%) | +15%(+15%) | 800円(400円) | +200(+100円) | - | - |

| 有期契約労働者等 | 70% | +15% | |||||

| ②認定実習併用職業訓練 | 45%(30%) | +15%(+15%) | 20万円(11万円) | +5万円(3万円) | |||

| ③有期実習型訓練(注2) | 75% | +25% | 10万円(9万円) | +3万円(3万円) | |||

eラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。

(注1)訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して、当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算

(注2)正社員化した場合に助成。有期実習型訓練を実施したものの、結果として、対象労働者の正規雇用労働者等への転換が実施されなかった場合であっても、支給決定時までに以下の要件を満たしたときは、「人材育成訓練」の助成内容により助成対象となる場合があります。

・職業能力開発推進者を選任していること

・事業内職業能力開発計画を策定・周知していること

・定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めていること

受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額・1年度1事業所あたりの助成限度額

| 10時間以上100時間未満 | 100時間以上200時間未満 | 200時間以上 | 1事業所1年度あたりの助成限度額 | |||

| 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | 大企業 | |

| 15万円 | 10万円 | 30万円 | 20万円 | 50万円 | 30万円 | 1000万円 |

【助成金支給の主な流れ】

1.所定の様式に基づき職業訓練実施計画を作成する

↓

2.作成した必要書類を訓練開始日の6カ月前から1カ月前までの間に管轄労働局長に提出

↓

3.訓練実施

・職業訓練実施計画に基づき訓練を実施する

・支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払う

↓

4.訓練終了日の翌日から2カ月以内に支給申請

*制度の詳細は厚生労働省HP人材開発助成金等をご参照ください。

今月の業務スケジュール

| 労務・経理 | 慣例・行事 |

| ・7月分の社会保険料の納付 ・7月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付 |

・食品衛生月間 ・食品衛生月間・夏季休暇中の車内体制確立・対外広報 ・お中元のお礼状発送 |