最新・行政の動き

小規模事業場ストレスチェック

手引作成へ議論開始 厚労省・有識者検討会WG

厚生労働省は、ストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することを受け、小規模事業場向けの実施マニュアル作成に向けた有識者ワーキンググループの初会合を開催しました。

初会合では厚労省が、関係労働者の意見聴取や、実施者となる外部委託先の選定、調査票、医師の面接指導、集団分析・職場環境改善、プライバシー保護などの論点ごとに、対応案を示しました.

高ストレス者に対する面接指導については、労働者が安心して申出しやすくなるように、事業者に直接申し出るのではなく外部委託先を経由して申し出るなど、具体的な方法を記載するとしました。

ストレスチェックの実施や個人結果の通知・保存、面接指導の実施・申出勧奨、事後措置の各段階におけるプライバシー保護のあり方も検討事項に挙げました。厚労省は、面接指導を行う際の個人結果の取扱い方法として、事業者を経ずにストレスチェック実施者である外部委託機関が面接指導を担当する医師に直接提供すること、または本人が直接持参することを求める案を提示しています。

ストレスチェックの実施義務の対象事業場の拡大は、今年5月公布の改正労働安全衛生法に盛り込まれました。努力義務とされていた50人未満の事業場にも実施を義務付けるもので、令和10年5月までに施行されます。マニュアルは来年3~4月頃の公表を予定しています。

ニュース

外食産業の現状を分析 エリア責任者 心身負担大きく 過労死防止白書

政府は令和7年版の過労死等防止対策白書を閣議決定しました。今年の白書では、重点対策業種である外食産業の調査結果を紹介。エリアマネージャーは長時間労働の傾向にあり、店舗で接客や調理を担当する従業員に比べてハラスメントを受けたことがある者の割合も高いなど、とくに心身の負担が大きい様子が浮彫りになりました。

政府は令和7年版の過労死等防止対策白書を閣議決定しました。今年の白書では、重点対策業種である外食産業の調査結果を紹介。エリアマネージャーは長時間労働の傾向にあり、店舗で接客や調理を担当する従業員に比べてハラスメントを受けたことがある者の割合も高いなど、とくに心身の負担が大きい様子が浮彫りになりました。

白書では、エリアマネージャー(スーパーバイザー含む)、店長、店舗従業員(接客)、店舗従業員(調理)といった職種ごとに、労働時間の状況やハラスメントを受けた者の割合などを示しました。

それによると、1週間当たりの平均労働時間が60時間以上の労働者割合は、外食産業全体で14.9%なのに対し、エリアマネージャーは24.0%、店長は29.0%と、店舗の責任者に長時間労働の傾向がみられました。

パワハラやセクハラの経験割合についても、エリアマネージャーがとくに高い水準にあります。たとえば、パワハラの類型の1つである精神的な攻撃の経験割合は22.0%に上り、産業全体(13.6%)との差が大きくなっています。カスハラを受けた経験がある割合も、エリアマネージャーが30.0%で最も高く、店舗従業員(接客)が21.3%、店長が19.5%などと続きます。

DX人材3000人育成し 各部署にチーム設置 ダイハツ

ダイハツ工業㈱は、2027年度までに3000人のDX人材を育成します。各部署に6~9人で構成するDX推進チームを配置することを目標に、教育プログラムや学習コンテンツの拡充に取り組む計画を発表しました。チームは各部署で、業務の自動処理プログラムの作成やデータ収集・分析用のプラットフォーム導入により、業務の効率化・高度化を進めます。

教育プログラムは、経済産業省の「デジタルスキル標準」や新しいデジタルツールに対応したメニューを追加します。学習コンテンツは内製によって拡充します。

同社は25年度末までにDX人材1000人を育成する目標を掲げていましたが、すでに達成。所属部署のDX推進役となり、活躍しています。推進役、推進チームはともに、通常業務と兼務でDXに取り組み、部署内全員がデジタルツールを使いこなせるようになったら解散・解任します。

育成対象となる人材は、役職を問わず社内公募しています。とくに高度な人材については、DX部門に異動させ、数年かけて技術を習得したうえで元の部署に戻します。今後は、社員の所持スキルを可視化し、処遇に反映することも検討しています。

優良受入企業を認定 外国人材定着で新制度 茨城県

茨城県は、優秀な外国人材の受入れ促進と定着を図るため、外国人が働きやすい環境整備に取り組む企業を「優良企業」として認定する制度を創設しました。社内規程の多言語化など、認定基準の17項目中14項目を満たした企業を認定します。認定企業は来年度以降に、県の雇用促進等支援融資の対象に加える予定です。

優良企業の認定基準は、人材確保の取組みから生活支援の実施状況を問うものまで幅広く、人材確保関連では、「留学生を対象としたインターンシップや職場見学を積極的に受け入れている」、「採用時に具体的なキャリアパスモデル(昇進・昇給のモデルケースなど)や研修制度について明示している」など5項目を設けています。

認定を受けるには、申請書や外国人を雇用していることを証明する書類を県に提出し、内容確認のヒアリングを受ける必要があります。

認定企業は、県主催のイベントやホームページで、取組み内容を紹介してもらえます。県主催の就職面接会にも優先的に参加できる予定です。

15%が偽の会議案内クリック サイバー攻撃訓練で 東商

日常的に目にするオンライン会議の案内メールでも、心当たりがない場合は注意を――東京商工会議所は、会員の中小企業84社1146人を対象に行った電子メールによるサイバー攻撃訓練の結果をまとめました。「オンライン会議への参加案内」を装ったメール内のURLをクリックしてしまった参加者は14.9%に上りました。そのうち31.0%が「怪しいと思ったが、開いてみないと判断できないと思った」としています。

日常的に目にするオンライン会議の案内メールでも、心当たりがない場合は注意を――東京商工会議所は、会員の中小企業84社1146人を対象に行った電子メールによるサイバー攻撃訓練の結果をまとめました。「オンライン会議への参加案内」を装ったメール内のURLをクリックしてしまった参加者は14.9%に上りました。そのうち31.0%が「怪しいと思ったが、開いてみないと判断できないと思った」としています。

訓練は2019年から毎年、偽装メールの内容を変えて行っています。各社が事前に提出した社員のメールアドレスに、訓練を請け負う会社から偽装メールを送信するもので、今回のメールでは、本文の「参加情報を確認する」という文字の下にURLを配置していました。

過去の訓練では、「偽の研修案内」のクリック率が7.8%、「偽のシステム提供者からの通知」では6.1%だったのに比べ、今回は倍以上となっています。東商では、企業の経営者や人事担当者に向けたセミナーの開催を通じ、従業員への啓発を呼び掛けていきます。

送検

実態は手待ち時間で 休憩を与えず送検 北九州西労基署

福岡・北九州西労働基準監督署は、労働時間が8時間を超える労働者に1時間以上の休憩時間を与えなかったとして、介護事業者と同社元施設長を労働基準法第34条(休憩)違反の疑いで福岡地検小倉支部に書類送検しました。高齢者の見守りをしながら食事などを行っていた手待ち時間を、休憩時間とみなしていました。

同社は、「昼休憩」として1時間を設定していました。労働者は、利用者の様子が見渡せるスタッフステーションのような場所で昼食を摂っていました。

同労基署は、「昼休憩」は手待ち時間であり、休憩に当たらないとしました。利用者から着替えの手伝いなどのために呼出しがあった場合、対応しなければならない状況にありました。過去には労働者が実際に呼出しに応じたこともあったといいます。

介護職の労働者2人に対し、それぞれ令和5年6月18日と同年8月13日に休憩時間を与えていなかった疑いで立件しています。違反は同社を退職した労働者からの告発で発覚しました。使用者側から労働者に対し、昼休憩時に明確な待機命令があったかどうかにかかわらず、「実態として、休憩ではなく手待ち時間だった」と判断しています。

監督指導動向

低所こそ危機意識を 転落災害の8割占める 福井労働局

福井労働局は、高さ2m未満からの墜落・転落による死亡災害の発生などを受け、危機意識を向上させる取組みの実施を呼び掛けています。ホームページに災害事例を掲載したほか、今後は説明会や集団指導の場で啓発していく予定です。

同労働局管内で9月末までに発生した墜落・転落災害は前年同期比25件増の109件で、うち90件(82.6%)が高さ2m未満からの墜落でした。同労働局健康安全課は、多岐にわたる業種で発生しているとして、「とくに蛍光灯交換やポスターの貼替えなど、事務担当者による非定常作業時に注意してほしい」としています。

今年は、高さ1mの脚立からの転落による死亡災害も発生しています。災害は2月に、同県越前町の工場の増築工事現場で起きました。ガラス窓を設置していた労働者が、脚立から降りる際にバランスを崩し転落、頭部を強打し死亡しています。労働者はヘルメットを着用していませんでした。同課は「飛来物が当たるおそれがある場合を除いてヘルメットの着用は義務付けられていないが、重大災害の防止のために着用が望ましい」としています。

調査

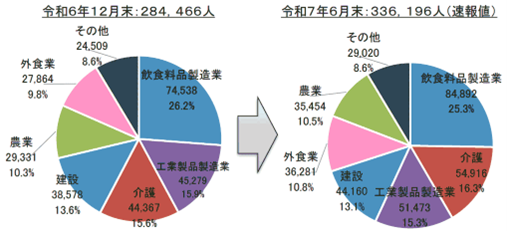

半年前から介護1万人増 特定技能制度運用状況・出入国在留管理庁

出入国在留管理庁は半年ごとに1回、特定技能在留外国人の人数などを公表しています。令和7年6月末現在の速報値で、特定技能在留外国人の数は33万6196人になりました。国別では、多い順にベトナムが14万8486人、インドネシアが6万9537人、ミャンマーが3万5640人、フィリピンが3万3518人、中国が2万204人でした。

分野別で6年12月末から7年6月末にかけた増加幅が最も大きいのは「介護」で、1万549人増加しました。次いで「飲食料品製造業」が1万354人増、「外食業」が8417人増となっています。

分野別特定技能在留外国人数の推移

都道府県別では、東京都の占める割合が増加傾向にあります。6年6月末では5.9%(全国5位)でしたが、6年12月末では6.5%(同3位)、7年6月末では6.7%(同2位)に上昇しました。最も全体に占める割合が大きいのは愛知県で、7.8%。東京都に次いで割合が大きいのは、大阪府6.7%でした。

◆実務に役立つQ&A

酒気帯びでも通災? 自転車で帰宅中事故

通勤に自転車を利用している従業員が、帰宅途中に転倒してケガをしました。同僚の証言によると、その日は社内で軽くお酒を飲んだ帰りだったようです。通勤災害と認定されるのか、認定されたとして保険給付に影響はないのでしょうか。

通勤に自転車を利用している従業員が、帰宅途中に転倒してケガをしました。同僚の証言によると、その日は社内で軽くお酒を飲んだ帰りだったようです。通勤災害と認定されるのか、認定されたとして保険給付に影響はないのでしょうか。

道交法上、自転車は軽車両に分類され、酒気を帯びて運転してはなりません(法65条)。

道交法上、自転車は軽車両に分類され、酒気を帯びて運転してはなりません(法65条)。

事故発生の直接の原因となった被災労働者の行為が、道交法等の法令上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すると認められる場合については、支給制限(労災法12条の2の2)を行うとされています(昭40・7・31基発901号、昭52・3・30基発192号)。

軽い飲酒運転の場合ですが、通勤の合理的な経路および方法に関して、必ずしも合理性を欠くものとして取り扱う必要はないものの、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行われることがあることは当然としています(平18・3・31基発0331042号)。

なお、業務終了後、帰宅まで長時間が経過しているような際は、通勤と就業との関連性が否定されるおそれがあります。

身近な労働法の解説 ―情報機器作業における労働衛生管理④―

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令元・7・12基発0712第3号、令3・12・1基発1201第7号)では、事務所における情報機器作業を行う環境の整備方法に関して、作業時間を定めています。

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令元・7・12基発0712第3号、令3・12・1基発1201第7号)では、事務所における情報機器作業を行う環境の整備方法に関して、作業時間を定めています。

1.作業時間等に関するガイドライン

(1)一日の作業時間

情報機器作業が過度に長時間にわたり行われることのないように指導すること

※ 一日の作業時間については、これまでの経験から、職場において情報機器作業に関して適切な労働衛生管理を行うとともに、各人が自らの健康の維持管理に努めれば、大多数の労働者の健康を保持できることが明らかになっており、他方、各事業場における情報機器作業の態様が様々で作業者への負荷が一様でなく、また、情報機器作業が健康に及ぼす影響は非常に個人差が大きいこともあり、ガイドラインでは上限を設けていない。

しかしながら、管理者は、適切な作業時間管理を行い、情報機器作業が過度に長時間にわたり行われることのないようにする必要がある。

「相当程度拘束性があると考えられる作業」(ガイドライン「2 対象となる作業」参照)の情報機器作業については、一般に自由裁量度が少なく、疲労も大きいため、それ以外の作業を組み込むなどにより、一日の連続情報機器作業時間が短くなるように配慮する必要がある。

(2)一連続作業時間および作業休止時間

一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けるよう指導すること。

※ 作業休止時間は、ディスプレイ画面の注視、キー操作または一定の姿勢を長時間持続することによって生じる眼、頸、肩、腰背部、上肢等への負担による疲労を防止することを目的とするものである。連続作業後、一旦情報機器作業を中止し、リラックスして遠くの景色を眺めたり、眼を閉じたり、身体の各部のストレッチなどの運動を行ったり、他の業務を行ったりするための時間であり、いわゆる休憩時間ではない。

一連続作業時間の目安として1時間としているのは、パソコン作業がおおよそ1時間以上連続した場合には誤入力の頻度が増すことやフリッカー値が低下する(フリッカー値とは光の点滅頻度のことで、この値の低下は覚醒水準の低下に起因する視覚機能の低下を反映していると考えられる)、すなわち大脳の疲労と関連する指標値に変化が見られたという研究結果に基づいている。

※ 小休止とは、一連続作業時間の途中で取る1~2分程度の作業休止のことである。時間を定めないで、作業者が自由に取れるようにすること。

(3)業務量への配慮

作業者の疲労の蓄積を防止するため、個々の作業者の特性を十分に配慮した無理のない適度な業務量となるよう配慮すること。

※ 個々の作業者の能力を超えた業務量の作業を指示した場合、作業者は作業を休止したくても休止することができず、無理な連続作業を行わざるを得ないこととなるため、業務計画を策定するに当たっては、無理のない適度な業務量となるよう配慮する必要がある。

今月の実務チェックポイント

―雇用保険育児休業給付金の延長について―

保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になっていますので再確認しましょう。

保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になっていますので再確認しましょう。

延長時の「育児休業給付金支給申請書」に以下の書類を添付します。

(1)延長事由認定申告書

(2)市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し

(3)市区町村が発行した保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書等)

※あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みを行っていることが必要です。

【延長申請の留意点】

- 保育所に入所できないことを理由として育児休業給付を延長するためには、原則、市区町村に保育利用の申込みを行っていることが必要です。市区町村に問い合わせて保育所の定員が満員であることを確認しただけで、申込みを行わなかった場合は延長事由に該当しません。

- 子の疾病または障害により特別な配慮が必要で、かつ、自宅から30分未満で通所できる保育所が整備されていない場合で、市区町村に相談のうえ利用申込みの受付ができないときは育児休業給付の延長事由に該当します。

市区町村に相談なく入所申込みを行わなかった場合は、延長事由に該当しません。

保育所の入所申込みを行っていない場合、延長事由認定申告書の3欄の「イ いいえ」に○を付け、理由欄に特別な配慮が必要な理由および市区町村との相談の内容等を記載して提出するとともに、医師の診断書や障害者手帳の写しなど、特別な配慮が必要であることを確認できる書類を添付します。

申告内容を確認し、延長の可否が判断されます。

- 育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6カ月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができますが、育児休業および給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です。

助成金情報

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

本コースは、いわゆる年収の壁対策の取組みを行うことで、労働者にとっては「年収の壁」を意識せずに働くことができ、社会保険に加入することで、処遇改善につながるものです。労働者の年収が130万円を超える見込みとなった場合に社会保険に加入しなければならなくなるところ、そのような労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取組みを行った事業主に助成します。

【支給額】要件と1人当たり助成額

要件 1人当たり助成額 週所定労働時間の延長 賃金の増額 小規模企業 中小企業 大企業 5時間以上 - 50万円 40万円 30万円 4時間以上5時間未満 5%以上 3時間以上4時間未満 10%以上 2時間以上3時間未満 15%以上 複数年かけて週所定労働時間の延長等に取り組み、社会保険に加入する場合も対象

以下は、2年目にさらなる取組みを実施した場合

社会保険加入時点の取り組み内容(1年目)と2年目の取り組み実施後(2年目)で比較

要件 1人当たり助成額 週所定労働時間の延長 賃金の増額 小規模企業 中小企業 大企業 労働時間を更に2時間以上延長 25万円 20万円 15万円 基本給を更に5%以上増加または昇給、賞与もしくは退職金制度の適用 小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。

【その他の要件】

1.雇用している短時間労働者の中で、新たに社会保険の被保険者の要件を満たすこと

2.当該労働者が、以下の①②の両方に該当すること

- 社会保険加入日の6カ月前の日以前から継続して雇用されている

- 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった

3.その労働者は、社会保険加入日から2カ月以内に、週所定労働時間を一定時間(表を参照)延長することができること

【申請手続き】

・コース実施の前日までに、キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局へ提出すること

・支給申請は、支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請書を提出

*制度の詳細は厚生労働省HPキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内等をご参照ください。

今月の業務スケジュール

労務・経理 慣例・ 行事 11月分の社会保険料の納付 11月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付

固定資産税(都市計画税)(第3期分)の納付

年末調整

年賀状の準備・発送 年末年始の社内体制確立・対外広報

大掃除