最新・行政の動き

賃上げ助成金パックを周知 生産性向上など支援 厚労省・令和7年度運営方針

厚生労働省は令和7年度地方労働行政運営方針を策定しました。

労働市場全体の賃上げを後押しするため、生産性向上や正規・非正規の格差是正などに関する8つの助成金をまとめた「賃上げ」支援助成金パッケージの周知に重点的に取り組むとしました。

外部専門家のコンサルティングや、労働能率の増進に資する設備機器の導入を実施し、労働時間削減などの成果を上げた中小企業を対象とする働き方改革推進支援助成金では、賃金の引上げを行った場合における加算措置を強化しました。6年度は、5%以上の賃上げに対して最大240万円を上乗せして支給していましたが、7年度は新たに「賃上げ7%以上」の区分を設け、最大360万円を加算します。

正規・非正規の格差是正への支援関係では、有期雇用労働者の基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、その規定を適用した企業を支援するキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)を拡充しました。「賃上げ6%以上」の区分を新設するとともに、1人当たりの支給額を最大6.5万円から同7万円に引き上げました。有期雇用労働者に適用される昇給制度を新たに設けた企業に対し、中小企業の場合で1事業所当たり20万円の加算措置も設けました(8ページ参照)。

同パッケージの周知を進める際は、企業が賃上げに取り組む目的や方法が多様であることを踏まえ、個々の企業が自らのニーズに沿った助成金を選択できるよう情報提供を行っていくとしています。

ニュース

厚労省・カスハラ対策 主な行為と対応示す スーパー向け手引き作成

厚生労働省は、スーパーマーケット業界における代表的なカスタマーハラスメント行為・類型と、その対応例を示した「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」を作成しました。とくによく見られる行為の1つとして、「継続的な、執拗な言動」を挙げ、店舗内や電話で不合理な問合せが2回寄せられたら注意し、3回目には今後対応できない旨を相手に伝えるべきとしました。

カスハラ行為への対応例は、企業への実態調査やヒアリング、業界団体や労働組合との検討を経てまとめました。

同一顧客から不合理な問合せが続いた際、担当者が今後対応できない旨を伝えても繰り返される場合は、社内で共有して会話内容を記録するとともに、対応窓口を一本化して管理職に引き継ぎます。管理職は、行為者に対し、迷惑であることや今後は連絡をやめてもらうことを伝えるとしました。その後も繰り返された際には、威力業務妨害罪も視野に入れ、警察への通報を検討します。

大声で怒鳴るなどの威圧的な言動や、侮辱、暴言といった精神的な攻撃などへの対応も示しました。

小売業 安全マニュアルへ「ひな型」 店舗の危険箇所記入 滋賀労働局

滋賀労働局は、小売業における労働災害を防ぐため、企業が店舗ごとの安全マニュアルをつくる際に活用できる「ひな型」を作成しました。

滋賀労働局は、小売業における労働災害を防ぐため、企業が店舗ごとの安全マニュアルをつくる際に活用できる「ひな型」を作成しました。

ひな型には、店舗内全体を俯瞰した見取り図を書き込む欄を設け、売場や倉庫などの作業場所の区分け、出入り口の場所、従業員や納品業者の動線を見える化できるようにしました。さらに、作業場所ごとの見取り図を書き込む欄も用意。滑りやすい箇所や、腰痛が起こる可能性

がある箇所などに印を記入できるものにしています。作業上の注意や労災を防ぐための対策、その作業場所の責任者名の記載欄も設けました。

マニュアルの作成に当たっては、店舗の管理者がリスクアセスメントを実施し、従業員からヒヤリハット事例を収集することを想定しています。同労働局は、「ひな型を活用してリスクアセスメント実施のきっかけにしてもらいたい。進め方などに疑問がある場合は、滋賀労働局健康安全課や管下の労働基準監督署に相談してほしい」と話しました。

応募書類の熟読を 面接では「共通点」探る 中途採用ガイドブック

東京商工会議所江戸川支部は、近年の中途採用面接で押さえるべきポイントをまとめたガイドブックを作成しました。企業側が求職者を一方的に選別する形式は「時代遅れ」と指摘。面接官が応募書類を事前に読み込み、「前職ではこういう苦労や不満があったのでは」と想定したうえで、面接においては、求職者のニーズと会社が今後任せたい仕事との共通点を探っていくことが有効としました。

転職への抵抗感がなくなっている近年では、面接時点では応募先への志望度が高くない状態の求職者が増加しているため、志望度の高さを尋ねる面接は矛盾していると解説します。志望理由や入社意欲ではなく、「転職活動のきっかけ」や「転職で実現したいこと」を聞いた後に「自社に興味を持った理由」を尋ねることで、求職者の求める職場像が見えやすくなるとしました。

面接の前段階となる、求人票を改善する方法も紹介しています。未経験者からの応募も可能とする場合は、求職者の不安を減らす情報を掲載することを求めました。例として、教育制度の有無や、未経験者の採用実績を挙げています。

中小人材育成 最大20万円を支給 10時間未満の研修費に 大阪府

大阪府は、中小企業の人材育成を支援するため、従業員の研修に掛かる費用を補助する制度を立ち上げます。外部の教育訓練機関による研修を従業員に受講させた企業に対し、受講費用の2分の1、最大20万円を支給します。人手不足が顕著な運輸・建設業に関連する研修や、企業のニーズが高いデジタルスキルに関する研修の場合は、補助率を4分の3と手厚くし、支給額に上限を設けません。申請の受付は4月中に開始する予定です。

補助対象は、厚生労働省の人材開発支援助成金の支給対象外となっている10時間未満の研修。研修内容は、業務で必要な知識や技能の習得に向けたものに限ります。個人の趣味など業務と関係ないものや、法令上受講が義務付けられているものは対象外。1事業所当たり、延べ10人まで利用可能とします。

大阪府は、「中小企業では研修に費用や時間を掛けられない場合も多いため、10時間未満の研修受講を支援する」と話しています。

送検

部活動は少額「手当」のみ

教員36人に割増不払 奈良労基署

奈良労働基準監督署は、教員36人に対し、時間外労働の割増賃金の一部を期日までに支払わなかったとして、学校法人と同法人校長、事務局長、事務長の計1法人3人を労働基準法第37条(割増賃金)違反の疑いで奈良地検に書類送検しました。部活動などで時間外労働を行わせた際には、「手当」と称する少額を支給していたといいます。

不払いだったのは、令和6年10月分の時間外・休日労働の割増賃金の一部で、総額129万9719円に上ります。本来支払うべき総額は145万5219円でしたが、実際には15万円程度しか支払っていませんでした。

同労基署は5年12月、同法人に定期監督に入

っています。法定時間外に行われた部活動や生徒指導、講習の実施などの業務に対して「手当」を支給していましたが、割増賃金を計算していませんでした。本来支払うべき金額に届いていない事実が発覚し、改善を指導しました。6年11月に再度調査したところ、「手当」の金額は引き上げていたものの、依然として支払うべき金額に届いていない実態を確認。遵法意識に欠け、改善がみられないとして、送検に踏み切りました。

監督指導動向

3人死亡受け要請 酸素測定は作業直前に 秋田労働局

秋田労働局は、今年3月7日に発生した、下水道工事現場のマンホールにおける作業者3人の死亡事故を受けて、建設業労働災害防止協会秋田県支部に対し、再発防止対策の徹底を要請しました。作業者らは酸素欠乏症や硫化水素中毒による心肺停止が疑われています。酸素や硫化水素濃度の測定時期が早すぎると、作業時とは異なる濃度が検出されてしまうため、直前に実施するよう求めました。

秋田労働局は、今年3月7日に発生した、下水道工事現場のマンホールにおける作業者3人の死亡事故を受けて、建設業労働災害防止協会秋田県支部に対し、再発防止対策の徹底を要請しました。作業者らは酸素欠乏症や硫化水素中毒による心肺停止が疑われています。酸素や硫化水素濃度の測定時期が早すぎると、作業時とは異なる濃度が検出されてしまうため、直前に実施するよう求めました。

作業前に酸素濃度が適正であっても、酸素の足りない空気が流入するおそれがある場合には、継続的に換気を行うよう促しています。

同労働局健康安全課は、「酸素欠乏症や硫化水素中毒の災害は死亡に至る危険性が高い。一度に複数の者が被災するほか二次災害を招くケースもある」と話します。2004~23年の20年間で、酸素欠乏症の労働災害は全国で118件発生し、141人が被災。うち6割を超える87人が死亡しています。硫化水素中毒は68件発生し、93人が被災、うち36人が死亡しました。

要請に併せて、防止対策の実施状況を確認するチェックリストも作成しました。酸素や硫化水素の濃度が適正に保たれるよう換気しているかなど、8項目を設けています。

調査

荷主側に要請実施 3割が上限規制理解せず 山口労働局・アンケート調査

山口労働局は、発荷主が多い製造業に対し、物流の2024年問題に関するアンケートを実施しました。自社にどのような影響があるかなどを理解している事業場の割合は9割に上りました。一方、24年問題の契機となる時間外労働の上限規制適用を理解している割合は7割に留まりました。同労働局はさらなる理解促進のため、発荷主企業が所属する団体に要請を行います。

「物流 2024 年問題」等の理解について

| 「物流2024年問題」を理解している事業場 | 89.2% |

| 「時間外労働上限規制の適用」を理解している事業場 | 73.3% |

| 「改善基準告示の改正」を理解している事業場 | 68.6% |

現在生じている荷待ち時間は「30分未満」が55.6%、「30分以上1時間未満」が26.0%、「1時間以上2時間未満」が10.1%でした。

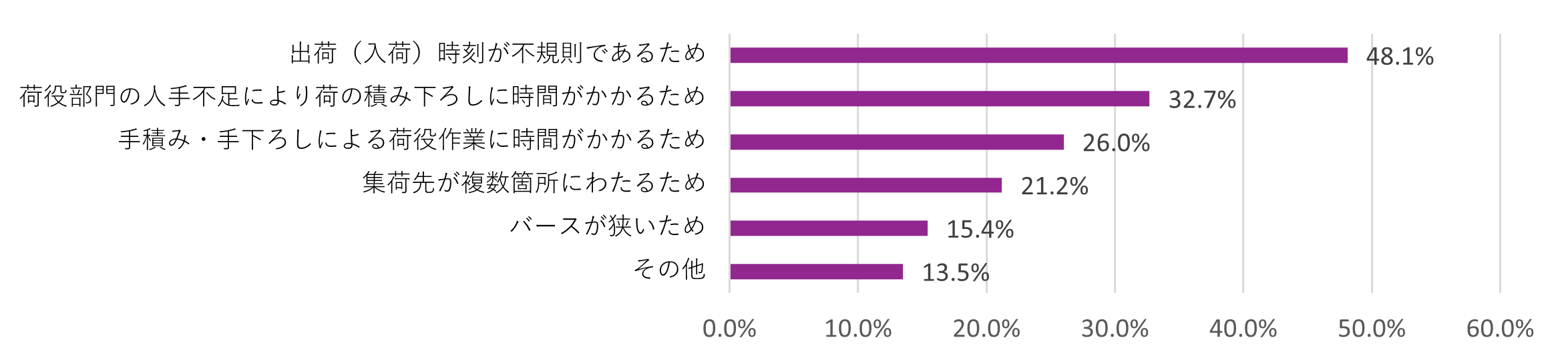

荷待ち時間が30分以上と回答した事業者には、複数回答で原因を尋ねました。回答が多い順に、「出荷(入荷)時刻が不規則」48.1%、「荷役部門の人手不足で荷の積下ろしに時間がかかる」32.7%、「手積み・手下ろしによる作業に時間がかかる」26.0%となりました。

荷待ちの原因(荷待ち時間が30分以上と回答した事業者)

実務に役立つQ&A

休業中でも改定必要か 子が生まれて手当増額

当社の男性従業員が配偶者の出産に伴い、育児休業を取りました。その間に大きめの住居に引っ越したとのことです。家族手当が増額されるほか、通勤手当や住居手当の額も見直されます。手当の額を合計すると、随時改定の対象になる可能性もあります。休業中の場合、どのように対応するのでしょうか。

当社の男性従業員が配偶者の出産に伴い、育児休業を取りました。その間に大きめの住居に引っ越したとのことです。家族手当が増額されるほか、通勤手当や住居手当の額も見直されます。手当の額を合計すると、随時改定の対象になる可能性もあります。休業中の場合、どのように対応するのでしょうか。

標準報酬月額を見直すタイミングとしては、報酬に著しい変動が生じたとき(健保法43条)、育児休業等終了時(43条の2)、産前産後休業終了時(43条の3)があります。

標準報酬月額を見直すタイミングとしては、報酬に著しい変動が生じたとき(健保法43条)、育児休業等終了時(43条の2)、産前産後休業終了時(43条の3)があります。

休業中であるため、随時改定(法43条)に必要な報酬支払基礎日数が17日以上の要件を満たしません。こうした際には、復職した後、「実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として」改定するとしています(令5・6・27事務連絡)。

一方、この被保険者については、育児休業終了時に、本人申出に基づき、標準報酬月額を改定します。こちらは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月の報酬平均が改定のベースとなります。

育児休業から復職後に、随時改定および育児休業等終了時改定の要件に照らし、標準報酬月額の改定手続きを採るか否かを判断します。

身近な労働法の解説 ―事務所衛生基準・作業面の照度―

事務所衛生基準規則では、事務所その他の作業場における労働者の清潔保持等のために事業者が講ずべき措置等について定めています。

その中で、「事務室の環境管理」に関して、10条で作業面の照度基準を定めています。

1. 作業面の照度等

10条1項では「事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない」とし、以下の表を定めています。

| 作業の区分 | 基準 |

| 一般的な事務作業 | 300ルクス以上 |

| 付随的な事務作業 | 150ルクス以上 |

2項では、「事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない」とし、3項では、室の照明設備について6月以内ごとに1回の定期点検を義務付けています。

2. 条文解説

事務所衛生基準規則は、労働安全衛生法に基づき定められた、事務所の衛生基準を定めた厚生労働省令です。

本規則における「事務所」とは、「建築基準法第2条第1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するもの」としています(1条1項)。

なお、「工場現場の一部において、ついたて等を設けて事務作業を行っているものは、本規則による事務所に該当しないこと」と解釈されています(昭46・8・23基発597号)。

「作業面の照度」とは、机の上などの面に達している光の度合いのことを指します。オフィス全体の明るさのことではありません。「ルクス」(lx)とは、その場所(面)に到達している光の量(照度)の単位で、この数値が高いほど明るい状態であることを示しています。

「一般的な事務作業」とは、例えば、製図作業や文字を読むなどの一般の事務作業で、付随的な事務作業に該当しないものです。

「付随的な事務作業」とは、例えば、資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当します。

照度の定めは、照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、全ての事務所に対して適用されます。

3.その他

PCなど情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインでは、情報機器作業における書類およびキーボード面における照度は300ルクス以上としています(令元・7・12基発0712第3号)。また、在宅勤務・テレワークの作業時にも留意が必要です。

今月の実務チェックポイント

傷病手当金と年金の関係

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あり、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。同一の傷病について、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6カ月受給できるようになっています。

傷病手当金を受けている方や病気・けがで療養中の方が、障害年金の等級に該当する場合は、国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給できる場合があります。傷病手当金と障害厚生年金または老齢退職年金を同時に受けられるようになったときは、一部または全部が調整されます。

・傷病手当金を受給している方が、障害厚生年金または障害手当金を受けているとき

同一の傷病等による障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。

同一の傷病等による調整のため、別の傷病による場合は、傷病手当金と障害年金は調整されません。また、傷病手当金と併給調整を受けるのは、「障害厚生年金」です。

障害基礎年金のみを受ける場合は、傷病手当金との併給調整の対象外となり、障害基礎年金と傷病手当金を同時に受けることができます。

障害等級2級以上であれば、障害基礎年金部分も受給していますが、その場合は併給の対象になります。

・老齢退職年金を受けているとき

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢年金等の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢年金等の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

傷病手当金を受け取った後に上記に該当していることが判明した場合は、傷病手当金を返金することになります。

助成金情報

キャリアアップ助成金の変更点

■「正社員化コース」

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等(派遣労働者の直接雇用含む)した場合も正規労働者へ転換したものとみなします。

【支給対象者の範囲・助成額の変更】

・令和6年度

| 正社員化前雇用形態企業規模 | 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 |

| 中小企業 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(20万円×2期) |

| 大企業 | 60万円(30万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |

令和7年度

| 正社員化前雇用形態

対象者・企業規模 |

有期雇用労働者 | 無期雇用労働者 | |

| 重点支援対象者(※) | 中小企業 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(20万円×2期) |

| 大企業 | 60万円(30万円×2期) | 30万円(15万円×2期) | |

| 上記以外 | 中小企業 | 40万円(40万円×1期) | 20万円(20万円×1期) |

| 大企業 | 30万円(30万円×1期) | 15万円(15万円×1期) | |

6、7年度どちらも、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く)

※「重点支援対象者」とは(以下の3項目のいずれかに該当)

A:雇入れから3年以上が経過した有期雇用労働者

B:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

- 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下

- 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

C:派遣労働者(派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合)、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。

※新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外

■「賃金規定等改定コース」

就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する全てまたは一部の有期雇用労働者等の基本給に係る賃金に関する規定等を3%以上増額改定し、その規定等を適用させた場合に助成します。

1.支給区分の新設と助成額の変更

支給区分を2区分から4区分と増やし、助成額を拡充します。

・令和6年度

| 賃金引上げ率 企業規模 |

3%以上5%未満 | 5%以上 |

| 中小企業 | 5万円 | 6.5万円 |

| 大企業 | 3.3万円 | 4.3万円 |

・令和7年度

| 賃金引上げ率 企業規模 |

3%以上 4%未満 |

4%以上 5%未満 |

5%以上 6%未満 |

6%以上 |

| 中小企業 | 4万円 | 5万円 | 6.5万円 | 7万円 |

| 大企業 | 2.6万円 | 3.3万円 | 4.3万円 | 4.6万円 |

2.加算措置の新設

有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、1事業所当たり1回のみ20万円(大企業15万円)を加算します。

※ 制度の詳細は厚生労働省HP「非正規雇用の労働者を雇用する事業主の方へ・キャリアアップ助成金」をご参照ください。

今月の業務スケジュール

| 労務・経理 | 慣例・ 行事 | |

●自動車税の納付 |

●冷房設備の整備・点検 |