最新・行政の動き

育休代替者雇用の助成拡充 介護休暇有給化促す

厚労省・8年度両立支援施策

厚生労働省は令和8年度、両立支援等助成金の拡充など、育児・介護と仕事の両立支援に関する取組みを強化します。同助成金は、中小企業における仕事と育児・介護の両立に向けて、業務代替の体制整備や柔軟な働き方の導入を含めて支援するものです。8年度の予算概算要求において、関連費用として7年度当初予算を1割程度上回る392億円を計上しました。一部のコースについて、支援対象とする企業の範囲を拡大するほか、取組み期間に応じた最大支給額の引上げなどを行います。

育休中等業務代替支援コースでは、育休中の労働者や時短勤務者の業務を代替する者への手当支給を行う場合の助成対象について、雇用労働者数の要件を撤廃します。

育休取得者の代替要員の新規雇用に関しては、新たに対象を300人以下企業全体に拡大するとともに、最大支給額を引き上げます。現行制度では、代替期間に応じて7万円(7日以上14日未満)~67.5万円(6カ月以上)を支給。8年度は最大で81万円(1年以上)とする方針です。プラチナくるみん認定事業主の場合は支給額を割り増し、代替期間が1年以上なら99万円を支援します。

介護離職防止支援コースでは、有給の介護休暇制度を導入した場合に新たに30万円を支給します。休暇が年10日以上の際は50万円と手厚くします。

このほか、柔軟な働き方の導入など両立に向けた個々の中小企業の課題・状況に応じ、社会保険労務士などの専門家がアドバイスする中小企業育児・介護休業等推進支援等事業も強化します。企業への支援を行う「仕事と家庭の両立支援プランナー」の数を増員する考えで、改正育児・介護休業法に基づく、柔軟な働き方の実現のための個別周知・意向確認や、介護に関する雇用環境整備などについて、各社・労働者の現状をヒアリングし、課題を踏まえた効果的な手法を提案していきます。

ニュース

最賃平均1121円に 過去最大の66円引上げ 答申結果

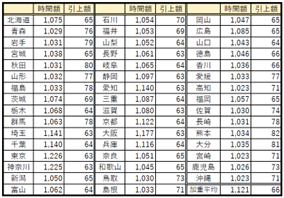

厚生労働省は、全国すべての地方最低賃金審議会で令和7年度の地域別最低賃金の改定額を答申したと発表しました。47都道府県の引上げ額は63~82円で、改定後の全国加重平均額は66円(6.3%)上昇して1121円になります。上昇額は5年連続で過去最大となり、39県で中央最低賃金審議会が示した「目安」を上回りました。

厚生労働省は、全国すべての地方最低賃金審議会で令和7年度の地域別最低賃金の改定額を答申したと発表しました。47都道府県の引上げ額は63~82円で、改定後の全国加重平均額は66円(6.3%)上昇して1121円になります。上昇額は5年連続で過去最大となり、39県で中央最低賃金審議会が示した「目安」を上回りました。

改定後の最高額は東京の1226円で、最低額は高知、宮崎、沖縄の1023円となります。最高・最低額の差は現在の212円から203円に縮まり、最高額に対する最低額の比率も81.8%だったものが83.4%に高まるなど、地域間格差が縮小します。

ストレスチェックの義務拡大で 手引き作成に着手 厚労省

労働安全衛生法の改正によりストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することを受け、厚生労働省が小規模事業場向けのマニュアルの作成に乗り出しました。

メンタルヘルス対策に関する有識者検討会の下に設置するワーキンググループで、今年11月ごろまで50人未満の事業場に適したストレスチェックの実施方法について検討します。その後、有識者検討会や労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て、今年度末~来年度初めをめどにマニュアルを公表し、周知を進める方針です。

ワーキンググループでは、ストレスチェックの実施を外部委託する際の事業者のかかわり方や委託先の選定方法のほか、労働者が安心して面接指導の申出をできる環境整備のあり方などを論点とします。労働者のプライバシー保護の観点に留意した集団分析・職場環境改善の取組みについても検討します。

ストレスチェックに関する改正は、令和10年5月までに施行されます。

給与維持し週休3日 育児介護以外でも利用可 浜松磐田信金

育児・介護中ではない職員にも柔軟な働き方の選択肢を――浜松磐田信用金庫は来年4月から、土日に加えて公休を月1回取得できる選択的週休3日制を導入します。変形労働時間制を活用して1カ月の総労働時間は維持し、給与の減額は行いません。

非管理職のフルタイム勤務者1300人を対象としました。取得に当たっては、前月下旬までに上司に相談して、シフトを調整したうえで、日付を決定します。休んだ日の所定労働時間(7.5時間)は、2時間あるいは1.5時間単位で複数に分け、定時退庫推奨日(月・水・金)以外に振り分けます。

同信金人事部人事課の担当者は導入の背景について、育児・介護との両立に関する法整備が進み、短時間勤務制度などの利用が進んできた点を挙げました。育児・介護中ではない職員には不公平感があり、これを払拭する必要があったといいます。「近隣に多い製造業・中小企業でも導入可能なモデルを示すことで、地域の人材確保にも貢献したい」と話しています。

週休3日制の導入はメガバンクなどで進んでいますが、同信金によれば、信用金庫での導入は初めて。金融機関において、給与の減額を伴う形が多いなか「給料は減らしたくないが、3連休の旅行がしたい」などの要望にも応えられる形にしました。

今後は取得状況などを確認したうえで、回数の拡大も検討します。管理職など他の職員にしわ寄せがいかないよう、業務の効率化も並行して進めていきます。

求人票の書き方助言 外国人材活用を積極化 東京労働局

東京労働局は、人手不足に悩む企業に対し、外国人活用を積極的に働き掛けていきます。求人に応募が来ない事業所に対し、ハローワークから「〇〇国籍の方が活躍中」といった、外国人求職者の目を惹くような求人票の書き方を指南します。

同労働局管内では、在留資格「留学」の外国人が就労ビザに移行するほか、資格外活動を行うケースを中心に、外国人の求職申込みが増えています。今年6月に開いた留学生対象の合同就職面接会には、例年の3倍近い2700人が集まりました。

同労働局職業対策課は、「日本で働きたい外国人と、人手不足の企業とが、うまくマッチしてほしい」と話します。応募が集まらない企業や外国人受入れに興味がある企業に対し、外国人の応募が増えるよう支援します。具体的には、事業所の状況やニーズを拾いながら、「〇〇国籍の方が〇人勤務しています」、「海外で活躍できる人材を募集します」などの文言を求人票に盛り込むようアドバイスします。

外国人雇用に障壁を感じる企業には、「外国人雇用管理アドバイザー」の活用を勧めます。アドバイザーは、都道府県労働局ごとに設置されており、同労働局では、社会保険労務士や出入国管理機関の出身者など3人が担当しています。外国人から需要の高い一時帰国への対応、文化への配慮など、専門的な助言を行っていきます。

送検

協定なく残業で送検 死傷病報告端緒に発覚 四日市労基署

三重・四日市労働基準監督署は、36協定を締結せずに、労働者1人に対して違法な時間外労働をさせたとして、陶磁器製造業者と同社の代表取締役および専務取締役の計1法人2人を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで津地検四日市支部に書類送検しました。労働者が勤務中に倒れて死亡したことによる死傷病報告を端緒に、違法な時間外労働が発覚しました。

同社は令和6年3月24日~7月3日、労働者に最長で月74時間15分の違法な時間外労働に従事させた疑いがあります。

労働者は同社に工場長として勤務していましたが、労働時間の管理は専務が行っていたため、管理監督者ではないとされました。6年7月、作業中にくも膜下出血で倒れ、死亡しました。同月に死傷病報告が提出されています。

同社は過去には36協定を結んでいましたが、2年12月を最後に労基署への届出をしていませんでした。

監督指導動向

猛暑で蜂刺され災害急増 吸引器の携行求める 花巻労基署

岩手・花巻労働基準監督署は、猛暑の影響で蜂刺されによる労働災害が急増していることから、対策を講じるよう注意喚起を強めています。草木が多い場所で労働者に作業させる場合には、毒吸引器などの救急用具を携行させるよう求めています。

岩手・花巻労働基準監督署は、猛暑の影響で蜂刺されによる労働災害が急増していることから、対策を講じるよう注意喚起を強めています。草木が多い場所で労働者に作業させる場合には、毒吸引器などの救急用具を携行させるよう求めています。

労災は林業や建設業など緑地での作業が多い業種で多発しています。一方、屋内作業でも発生しており、森林近くにある事務所で入ってきた蜂に刺されるなどのケースがみられます。同労基署の担当者は、「蜂被害のピークは7月から10月。休業は4日未満が多いが、労働者がアレルギーを持っている場合には死亡の可能性もある」と話します。

同労基署は、集団指導や事業場への情報提供の機会を捉えて、対策を促しています。蜂刺されのリスクが高い作業に従事させる場合など、必要に応じてアレルギー検査の実施を求めています。蜂の習性を考慮し、黒い服を避けるなどの対策も有効だと呼び掛けています。

同県内では昨年7月に、草刈り中の労働者が蜂に刺されて死亡する事案が発生しています。

調査

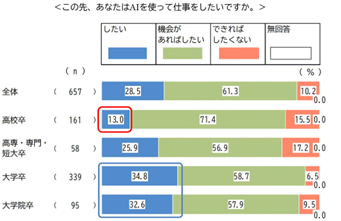

AI業務利用に学歴差 2025年度「新入社員意識調査」

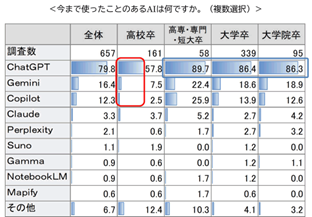

一般社団法人日本能率協会が新入社員向け公開教育セミナーの参加者657人を対象に行った調査で、AIの利用経験や仕事での利用意欲には学歴間で差があることが判明しました。「AIを使って仕事をしたいですか」と尋ねたところ、高卒の15.5%が「できればしたくない」と答えています。「(積極的に)したい」は13.0%で、大卒の34.8%、高専・専門・短大卒の25.9%に比べて低くなっています。

今まで使ったことがあるAIの種類を尋ねた設問では、「ChatGPT」が79.8%で最も高くなりました。一方、高卒者に限ると、57.8%しか利用経験がありません。同協会人材戦略研究所の牧野光昭所長は、「高卒は大卒や短大卒に比べて授業でAIを利用する機会が少ない」と指摘。「企業は全社員のITリテラシーを底上げする体系的な教育機会を提供し、スタートラインを揃える必要性が高まっているのではないか」と分析しています。同協会では、新入社員とマネジメント層の双方に向けた、AI活用研修の開講を検討しています。

実務に役立つQ&A

時差出勤で月額変更? オフピーク定期を利用

始業時刻等を柔軟に変更できるようにして、通勤手当は「オフピーク定期券」の金額に変更することができないか検討しています。社会保険関係では、これも随時改定の対象になるのでしょうか。

始業時刻等を柔軟に変更できるようにして、通勤手当は「オフピーク定期券」の金額に変更することができないか検討しています。社会保険関係では、これも随時改定の対象になるのでしょうか。

令和7年10月から、3歳~小学校就学前の子がいる従業員に対し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられます。2つ以上の措置を選択する必要があり、いわゆる時差出勤など始業時刻等の変更も選択肢の1つです。

オフピーク定期券は、「平日朝のピーク時間帯以外に利用可能な定期券」ですが、対象エリアが限られています。

通勤費を会社が負担する場合、原則として社会保険料の算定基礎に含みます。オフピーク定期券は、通常の定期券より割安となっていて、いわゆる下がり月変を気にする必要があります。自宅の所在地が変更なしで、通勤定期券の種類が変更となり、金額が変更となった場合も固定的賃金の変動と扱うと解されています。もっとも、その報酬額の算定の際には非固定的賃金も含んで算出することになるため、総額でみて2等級以上下がることが改定の条件となっています(令5・6・27事務連絡)。

身近な労働法の解説 ―情報機器作業における労働衛生管理②―

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令元・7・12基発0712第3号、令3・12・1基発1201第7号)では、事務所における情報機器作業を行う環境の整備方法について、机または作業台について定めています。

1.机または作業台の要件

以下の要件を満たすものを用いることとしています。

以下の要件を満たすものを用いることとしています。

・作業面は、キーボード、書類、マウスその他情報機器作業に必要なものが適切に配置できる広さであること。

・作業者の脚の周囲の空間は、情報機器作業中に脚が窮屈でない大きさのものであること。

・机または作業台の高さについては、①高さの調整ができない机または作業台を使用する場合、床からの高さは作業者の体形にあった高さとすること、②高さの調整が可能な机または作業台を使用する場合、床からの高さは作業者の体形にあった高さに調整できること。

2.ガイドラインの解説

ガイドラインの解説では、机または作業台の高さについて、次のように示しています。

(1)高さの調整ができない机または作業台を使用する場合

床からの高さはおおむね65cm~70cm程度のものを用いることが望ましい。

65cmおよび70cmがそれぞれ女性および男性が使用する場合に必要な高さのほぼ平均値となるためである。

(2)高さ調整が可能な机または作業台を使用する場合

高さの調整範囲は、大部分の作業者の体形に合わせることができるよう、床からの高さは60cm~72cm程度の範囲で調整できることが望ましい。

床からの高さの調整範囲は、椅子と同様に実用的な調整範囲を示した。調整範囲で調整できない場合については、椅子の場合※と同様、必要に応じて対応することが望ましい。(※椅子については、同ガイドラインまたは前月号参照)

高さ調整が可能な机または作業台を使用する場合には、椅子の高さを最適に調整した後、机の高さを調整するとよい。

大型ディスプレイを使用する場合は、十分な奥行きの机を使用し、作業者の体にねじれを生じさせないよう、またディスプレイを見上げないように、ディスプレイを配置すること。また、脚の周囲の空間に荷物等があり、脚が窮屈な場合は、取り除くこと。

椅子、机また作業台に関する人間工学上の要求事項の詳細は、JIS Z8515(人間工学-視覚表示装置を用いるオフィス作業-ワークステーションのレイアウト及び姿勢の要求事項)を参照されたい。

情報機器作業においては、機器と作業者の姿勢の関係を優先して机および椅子を選択および調整することが望ましい。特に、ノート型機器は一般の事務机上で使用することが多く、机・椅子の組み合わせおよび調整は長時間作業の疲労軽減に重要な因子となりうる。作業者自身が最も作業がしやすい姿勢をとるために机や椅子の調整を行うことも必要である。

今月の実務チェックポイント

被扶養者認定における年間収入要件の改正

認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定することになりますので注意が必要です。

なお、配偶者には届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

また、年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

雇用保険の基本手当等、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も被扶養者の認定要件では、収入要件に含まれますのでご注意下さい。

年齢については、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

扶養認定を受ける方が同居している場合には、被扶養者の収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

健康保険組合の場合は、健康保険組合へお問い合わせ願います。

外国籍の配偶者を被扶養者(国民年金第3号被保険者)とする場合は、被扶養者該当届書と一緒に「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」を提出します。

「ローマ字氏名届」は、「国民年金第3号被保険者関係届」を電子申請により手続きされる場合に限り、「国民年金第3号被保険者関係届」の電子添付書類として画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出が可能です。

これまで130万円以上であったために被扶養者として認定されなかった方が収入要件が150万円未満になることで、被扶養者として認定されるケースが増えることが予想されます。

これまで130万円以上であったために被扶養者として認定されなかった方が収入要件が150万円未満になることで、被扶養者として認定されるケースが増えることが予想されます。

助成金情報

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

事業主が、求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、新たに雇用管理制度や業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に、最大230万円(賃金要件を満たした場合は最大287.5万円)を助成する制度です。

事業主が、求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、新たに雇用管理制度や業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に、最大230万円(賃金要件を満たした場合は最大287.5万円)を助成する制度です。

賃金要件とは、整備期間中に、雇用管理制度または雇用環境整備の措置の実施と併せて、対象労働者名簿に記載された対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を5%以上引き上げる取り組みです。

【助成内容および助成額】

| 導入が必要なメニュー | 助成額 | 上限額 | |

| 雇用管理制度の導入 | 賃金規定制度:賃金規定および賃金表を整備する取組 |

40万円 (50万円) |

80万円 (100万円) |

| 諸手当等制度:諸手当制度、退職金制度または賞与制度を導入する取組 | |||

| 人事評価制度:生産性向上に資する人事評価制度を導入する取組 | |||

| 職場活性化制度:メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)または1on1ミーティングを導入する取組 |

20万円 (25万円) |

||

| 健康づくり制度:人間ドックを導入する取組 | |||

| 業務負担軽減機器等の導入(労働者の業務負担の軽減が図られる機器・設備等の導入) | 対象経費の1/2 (62.5/100) |

150万円 (187.5万円) |

|

・かっこ内の金額は、賃金要件を満たした場合の額

・上限額は、複数の雇用管理制度または労働者の業務負担の軽減が図られる機器・設備等を導入した際の助成上限額

【助成金の対象事業主】

1.雇用保険の適用事業の事業主であること。

2.雇用管理制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること。

3.計画の認定申請日から計画期間の末日までの間において、同一の労働者を最低1名は適用対象労働者として継続して雇用していること。

4.認定された計画に基づき、雇用管理制度または業務負担軽減機器等を新たに導入し、対象労働者の2分の1以上に対して、当該制度・機器を実施・利用していること。

5.導入した雇用管理制度および業務負担軽減機器等を評価時離職率算定期間の末日まで運用または使用していること。

6.離職者がいる場合、一定の条件を満たすこと。

など

【支給までの流れ】

1.雇用管理制度等整備計画の作成・提出

提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

2.認定を受けた雇用管理制度等整備計画に基づく雇用管理制度または業務負担軽減機器等の導入

※雇用管理制度を導入する場合は、労働協約または就業規則への明文化が必要

3.雇用管理制度または雇用環境整備の措置の実施

2で導入した雇用管理制度または業務負担軽減機器等を計画どおりに実施・利用

4.支給申請(評価時離職率算定期間終了後2カ月以内)

本社所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

5.助成金の支給(最大230万円(賃金要件を満たした場合、最大287.5万円))

*制度の詳細は厚生労働省HP人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)のご案内等をご参照ください。

今月の業務スケジュール

| 労務・経理 | 慣例・ 行事 |

|

|

中小企業退職金共済制度加入促進強化月間

中小企業退職金共済制度加入促進強化月間